Tuareg-Flüchtlinge hoffen weiter auf eigenen Staat

In Burkina Faso sind die Flüchtlingscamps voll und die Lebensbedingungen schwierig. Doch in die alte Heimat wollen viele Tuareg-Flüchtlinge erst recht nicht zurück. Dort fühlen sie sich schon lange nicht mehr zu Hause.

Aktualisiert: 19.03.2024

Lesedauer:

In Burkina Faso sind die Flüchtlingscamps voll und die Lebensbedingungen schwierig. Doch in die alte Heimat wollen viele Tuareg-Flüchtlinge erst recht nicht zurück. Dort fühlen sie sich schon lange nicht mehr zu Hause.

Nafisa Walet Nafisa sucht das Kochgeschirr zusammen. Eine warme Mahlzeit möchte die Mutter ihren drei Töchtern heute gerne zubereiten. Für mehr reichen die Lebensmittel im Flüchtlingslager Mentao Süd, das im Norden Burkina Fasos liegt, ohnehin nicht. „Zwölf Kilo Reis bekommen die Erwachsenen jeden Monat zugeteilt, dazu Öl und etwas Gemüse“, sagt die Sprecherin der Flüchtlingsfrauen. Sie will nicht undankbar wirken. Das Nachbarland Burkina Faso biete ihr und den übrigen 40.000 Flüchtlingen aus Mali schließlich Sicherheit. Doch die Versorgung reiche kaum aus. „Fleisch und Milch fehlen uns sehr. Das essen wir Tuareg normalerweise.“

Die Mutter zeigt auf ihre vierjährige Tochter Tatu, die dünner und schwächer sei als vor der Flucht im Juni 2012. Die Kleine spielt mit ein paar Steinen. Als ihre großen Schwestern sie ärgern, schreit sie los. Die Mädchen haben Langeweile. Ihre Mutter schüttelt fast unmerklich den Kopf. Wann immer es möglich sei, spreche sie mit Hilfsorganisationen und versuche zu erklären, was die Flüchtlinge dringend benötigen. Denn für Nafisa Walet Nafisa ist klar: In absehbarer Zeit werden sie nicht in ihre Heimat zurückkehren können.

Französisches Militär weckte Hoffnung

Dabei weckte die französische Militärintervention im Januar große Hoffnungen. Nach nicht mal drei Wochen hieß es: Gao, dann Timbuktu und schließlich die Stadt Kidal sind von Islamisten und Terroristen befreit. Zweieinhalb Monate später wird nun fast täglich von neuen Kämpfen berichtet. Besonders häufig ist Gao Schauplatz. Immer wieder sind Zivilisten unter den Opfern, wie das Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Bamako bestätigt. Unklar ist, wie viele Rebellen sich noch in den Städten aufhalten und wohin die übrigen abgezogen sind.

Doch selbst wenn sie sich nicht mehr in der Region aufhalten sollten und sich die Lage tatsächlich entspannt, kann sich Mahahamade Ag Ibrahim eine Rückkehr nach Mali nicht vorstellen. Er spuckt verächtlich in den Sand und redet sich dann in Rage: „Nach Mali kehre ich nicht zurück“, sagt er und kneift die Augen zusammen. Die übrigen Männer, mit denen er zusammen im Zelt, dem Treffpunkt der Männer im Camp Mentao Süd sitzt, nicken zustimmend. „Seit 1963 haben wir Tuareg gekämpft. Doch bis heute gibt es keine Veränderung, keine Verbesserung für uns.“ Er ballt die Fäuste, als er an die Tuareg-Rebellion kurz nach der Unabhängigkeit erinnert. Jetzt, 50 Jahre später, sollen die Ziele endlich umgesetzt werden. Für Mahahamade Ag Ibrahim heißt das: Aus dem Norden Malis muss endlich Azawad werden.

„Die MNLA, das sind wir“

Dafür hatte die Befreiungsbewegung von Azawad (MNLA) im vergangenen Jahr gekämpft und am 6. April 2012 den Staat Azawad ausgerufen. Innerhalb Malis haben sich viele Tuareg in den vergangenen Monaten längst von der Idee distanziert. Uneinigkeit besteht vor allem darüber, wen die MNLA überhaupt repräsentiert. Gewählte Vertreter gibt es nicht. Mahahamade Ag Ibrahim ist empört über diese Sichtweise: „Die MNLA, das sind wir. Sie vertritt uns.“ Wieder bekommt er Zustimmung von den übrigen Männern.

Sie verstehen nicht, warum sich die internationale Gemeinschaft mit der Anerkennung Azawads so schwertut. Im Norden Malis hätten immer Tuareg gelebt. Was Mahahamade Ag Ibrahim nicht sagt: Die Tuareg machen weniger als zehn Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Auch im Norden Malis leben viele andere ethnische Gruppen.

In Bamako gilt Azawad deshalb als Utopie, die keine Chancen hat. Klar ist den Politikern in den vergangenen Monaten allerdings auch geworden, dass man im Norden für einen dauerhaften Frieden – und damit auch für mehr Zufriedenheit – sorgen muss, etwa mit Hilfe einer Versöhnungskommission.

Nafisa Walet Nafisa ist das zu wenig. Zu oft sei sie vertrieben worden, sagt sie. Sie will kein unsicheres Leben mehr in der eigenen Heimat. „Nur wenn es Azawad gibt, dann kehre ich sofort zurück.“

Von Katrin Gänsler

Bischöfe aus Burkina Faso: Christen fürchten Terror zu Weihnachten

Viele Flüchtlingskrisen in Afrika unbeachtet

Hilfswerk warnt vor schwindender Religionsfreiheit in Burkina Faso

Menschenrechtsaktivistin erhält Pauline-Jaricot-Preis 2024

Medien: Viele Tote bei Terroranschlag in Burkina Faso

Europas schwierige Partnerschaft mit dem Sahel

Entsetzen über Terroranschläge auf Gottesdienste in Burkina Faso

Misereor besorgt über Lage in Westafrika

Caritas-Mitarbeiter von Landmine in Burkina Faso getötet

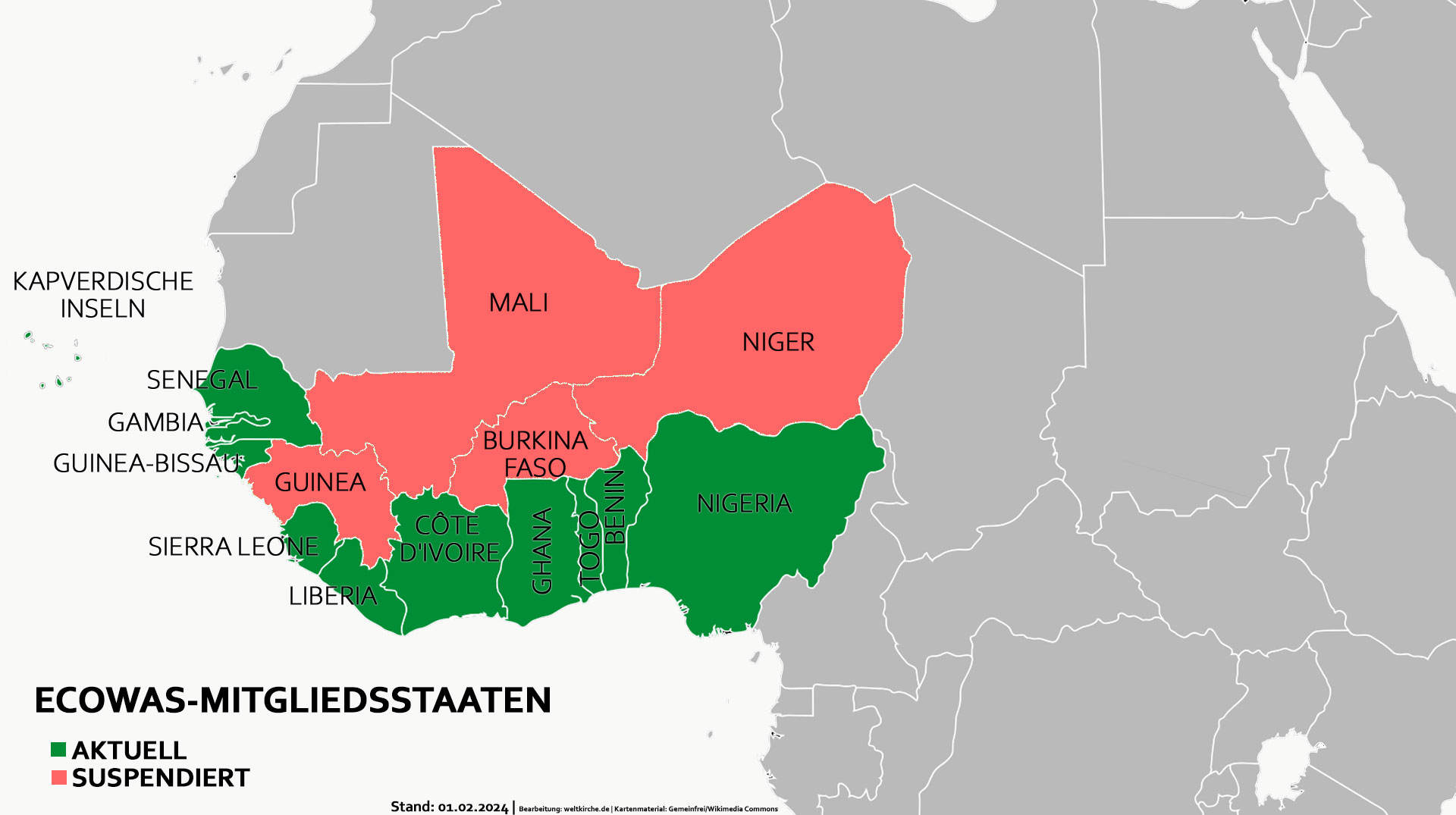

Deutschland baut Zusammenarbeit mit Ecowas aus

„Ein Krieg gegen Muslime, Christen und Animisten“

Hauptmann Ibrahim Traore übernimmt die Macht in Burkina Faso

Schwierige Hilfe im Sahel

Westafrika: Demokratie im Abwärtstrend

Terror in Burkina Faso gefährdet Frieden der Religionen

Schick: Kampf gegen den islamistischen Terror in der Sahel-Region muss verstärkt werden

Nach Massaker in Burkina Faso: Bischof und Imam rufen zu Dialog auf

Schwere Zeiten für Christen im Sahel

Mehr als eine Million Menschen in Burkina Faso auf der Flucht

Angstvolle Wahlen in Burkina Faso

Superwahljahr in Westafrika

Missio fordert internationale Hilfe für Burkina Faso

Menschenrechtler: 2020 bereits 110 Terroropfer in Burkina Faso

Mehr als 250 Tote durch Islamisten in Burkina Faso

Flucht und Terror in Burkina Faso

Kardinal zu Terror in Burkina Faso

Erzbistum Bamberg hilft Dürreopfern in Burkina Faso

Missio München ruft zur Hilfe gegen Dürre in Westafrika auf

Menschen in Burkina Faso leiden unter Folgen des Klimawandels

Bischof: Christliches Leben hat immense Sprengkraft

Burkina Faso: Frieden ist möglich!

Burkina Faso setzt auf religiöse Kooperation

Schwester Béatrice zu Gast im Monat der Weltmission

Missio-Präsident Krämer zum Start des Weltmissionsmonats

Caritas-Chef würdigt Miteinander der Religionen

Missio betont Bedeutung des christlich-muslimischen Dialogs

„Kongo, Benin und Kamerun könnten folgen“

Afrikatag 2014: Burkina Faso im Fokus