60 Jahre deutsch-polnischer Briefwechsel: Kirchen erinnern an Auftrag zur Versöhnung

Vor 60 Jahren reichten die polnische Bischöfe ihren deutschen Amtsbrüdern die Hand. Was bedeutet das für heute? Menschen aus Kirche, Wissenschaft und Zivilgesellschaft sind dieser Frage auf einem Symposium in Berlin nachgegangen.

Aktualisiert: 18.09.2025

Lesedauer:

Es war ein Paukenschlag, als vor 60 Jahren, mitten im Kalten Krieg, die polnischen Bischöfe einen Brief an ihre Amtsbrüder in den beiden deutschen Staaten schrieben und damit, nur zwanzig Jahre nach Ende des 2. Weltkriegs, den Menschen im Land der Täter die Hand ausstreckten. Aus dem Schreiben entstand ein reger Briefwechsel zwischen beiden Ländern. Daran wurde nun auf einem Symposium gedacht, das die Deutsche Bischofskonferenz, die Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung und die Katholische Akademie Berlin in der deutschen Hauptstadt ausgerichtet haben. Unter dem Leitwort „Wir vergeben und bitten um Vergebung – ein Auftrag für die Zukunft?“ stand am 11. September dabei die Frage im Mittelpunkt, wie es um die Gegenwart und Zukunft der deutsch-polnischen Beziehungen bestellt ist.

Bischof Bertram Meier, Vorsitzender der Kommission Weltkirche, würdigte den Brief der polnischen Bischöfe vom 18. November 1965 als „bemerkenswerten Schritt“: Mitten im Kalten Krieg hätten sie die Hand zur Versöhnung ausgestreckt – eine Geste, die Mut erforderte und zugleich den Grundstein für die spätere Aussöhnung legte. „Diese mutige und mit Kosten verbundene Geste und die Antwort der deutschen Bischöfe vom 5. Dezember 1965 können wir heute als wichtige Wegmarke der Versöhnung zwischen Deutschen und Polen würdigen“, so Meier.

Neue Aufgaben für die Gegenwart

Im ersten Podiumsgespräch diskutierten Robert Żurek, Geschäftsführer der Stiftung Kreisau, und der frühere deutsche Botschafter in Polen und Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Rolf Nikel, über die Perspektiven der bilateralen Beziehungen. Żurek betonte, dass nach den Erfolgen der vergangenen Jahrzehnte neue Aufgaben im Vordergrund stünden. „Die alten Ziele haben wir erreicht. Jetzt müssen wir den Sinn der Zusammenarbeit für die Jugend deutlich machen“, so Żurek. Nikel unterstrich die Bedeutung der Zivilgesellschaft und mahnte: „Dialog ist Prävention. Wir dürfen nicht am Austausch sparen.“

Ein zweites Podium mit dem Polen-Beauftragten der Bundesregierung, Knut Abraham MdB, und dem Geschäftsträger ad interim der Republik Polen in Deutschland, Jan Tombiński, nahm aktuelle politische Fragen in den Blick. Zwar beurteilten beide die Beziehungen insgesamt als stabil, verwiesen aber auch auf Belastungen wie die Auseinandersetzungen um Nord Stream 2, Reparationen und unterschiedliche Vorstellungen zur Zukunft der EU. Beide betonten die Rolle der Kirchen, die in der Vergangenheit.Sie hätten „historische Meilensteine gesetzt“ und seien ein „Leuchtturm in den Beziehungen“ gewesen. An diese Leistungen, so war man sich einig, müsse die Kirche unter den heutigen veränderten Umständen erneut anknüpfen.

v. l. n. r.: Botschafter a. D. Rolf Nikel (Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik), Knut Abraham MdB (Koordinator für die deutsch-polnische zwischengesellschaftliche und grenznahe Zusammenarbeit der Bundesregierung), Prof. Dr. Andrea Gawrich (Justus-Liebig-Universität Gießen), Bischof Dr. Bertram Meier (Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz), Jan Tombinski (Geschäftsträger ad interim der Republik Polen in der Bundesrepublik Deutschland) und Dr. habil. Robert Zurek (Geschäftsführender Vorstand der Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung).

Gedenkjahr mit weiteren Höhepunkten

Zum Abschluss wurde die Frage nach den deutsch-polnischen Beziehungen in einen europäischen Zusammenhang gestellt. Weltkirche-Bischof Meier fragte nach einem gemeinsamen Kompass und einer geteilten Wertebasis. In der anschließenden Diskussion wurde hervorgehoben, dass Stabilität im Zusammenleben der Völker nicht allein durch Politik und Wirtschaft gesichert werden könne, sondern immer wieder auf gemeinsamen Werten beruhen müsse.

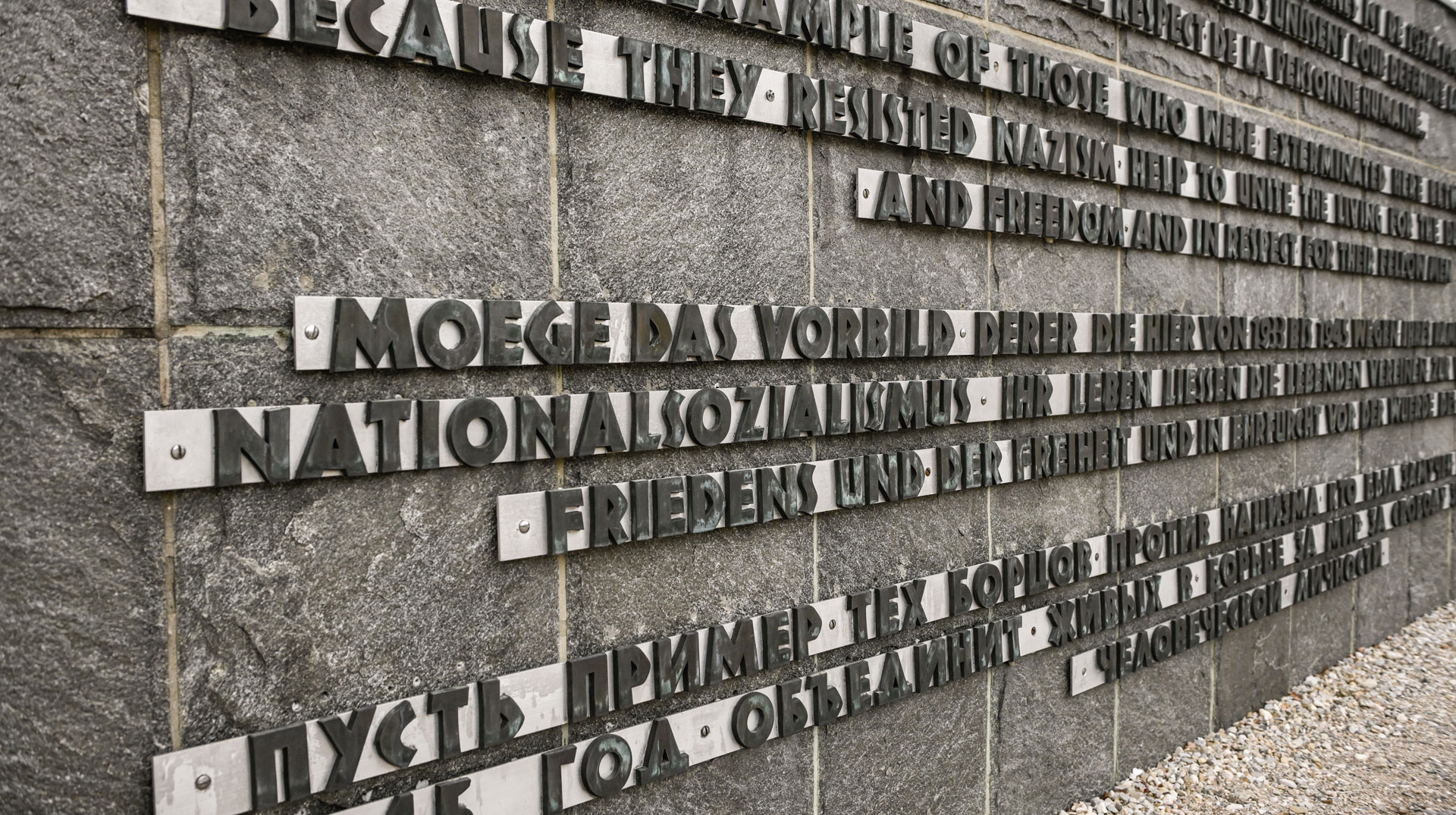

Das Symposium war Teil der gemeinsamen Aktivitäten der deutschen und polnischen Bischofskonferenzen im Gedenkjahr 2025. Dazu gehörte unter anderem eine große Wallfahrt nach Dachau im vergangenen April, bei der den rund 900 polnischen Priestern gedacht wurde, die dort den Tod gefunden haben. Insgesamt waren in Dachau rund 1.800 polnische Priester inhaftiert worden.

Die offizielle Jubiläumsfeier des Briefwechsels findet am 18. November in Breslau statt. Zu diesem Anlass ist auch die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung der beiden Bischofskonferenzen geplant.

weltkirche.de

Neuer Erzbischof für Kraków

Bischöfe gedenken des historischen Versöhnungsbriefs von 1965

Zwischen Idylle und Tristesse: Leben auf dem Dorf

Polens Bischöfe kritisieren Stimmungsmache gegen Ausländer

60 Jahre deutsch-polnischer Briefwechsel: Kirchen erinnern an Auftrag zur Versöhnung

Der Gewalt nicht das letzte Wort lassen

208 katholische Neupriester in Polen

EU-Skeptiker Nawrocki gewinnt Präsidentenwahl in Polen

Bischöfe mahnen in Dachau zum Wachhalten der Erinnerungen

Kirche in Polen: 74 Missbrauchsanzeigen im vergangenen Jahr

Polen und baltische Staaten wollen Landminen-Verbot aufheben