Das Klimaabkommen an die Basis bringen

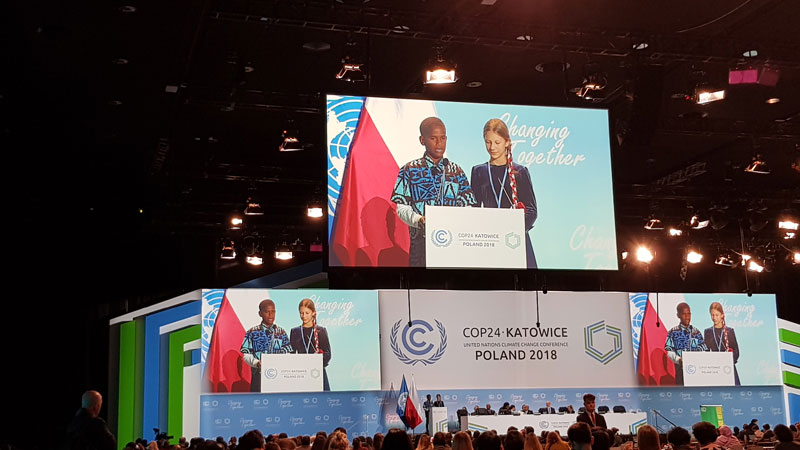

Klimagipfel ‐ Das Klima bei den Klimaverhandlungen wird rauer. Das beobachtet Martina Liebsch von Caritas Internationalis, die beim Klimagipfel in Kattowitz dabei war. Umso mehr seien Kirchen und Zivilgesellschaft auf den Plan gerufen.

Aktualisiert: 14.12.2018

Lesedauer:

Das Klima bei den Klimaverhandlungen wird rauer. Das beobachtet Martina Liebsch von Caritas Internationalis, die beim Klimagipfel in Kattowitz dabei war. Umso mehr seien Kirchen und Zivilgesellschaft auf den Plan gerufen, die abstrakten Forderungen für die Bürger zu übersetzen und eine „Bewegung von unten“ zu schaffen. Auch mit Blick auf die Amazonas-Synode im kommenden Jahr.

Frage: Frau Liebsch, spätestens seit diesem Jahrhundertsommer ist klar: der Klimawandel ist nicht mehr Zukunftsszenario, sondern bittere Realität. Wurden die Verhandlungen in Kattowitz entsprechend dem Ernst der Lage geführt? Immerhin waren nur 30 Staatschefs anwesend, während die 170 anderen Regierungen Unterhändler schickten.

Liebsch: Die Atmosphäre ist schon anders als in Paris, wo es eine große Beteiligung gab. Hier in Kattowitz hört man, dass Staatschefs früher abreisen mussten und insgesamt ist die Beteiligung von ihnen geringer. Leider trägt das nicht der Dringlichkeit der Entscheidung Rechnung. Es muss heute etwas passieren, man kann es nicht Jahr um Jahr verschieben. Aber unsere Delegation steckt auch noch in den Verhandlungen, der Abschlussbericht ist noch nicht da und der Gipfel wird wohl um zwei Tage verlängert werden. Das heißt, es gibt die Hoffnung, dass entsprechende Entscheidungen gefällt werden. Insgesamt hat sich der internationale Kontext schon verändert. Die Staaten richten den Blick wieder mehr nach innen, anstatt das große Ganze im Auge zu haben.

Frage: Caritas internationalis koordiniert 165 Hilfswerke weltweit. Für sie geht es längst nicht mehr nur um die Prävention, sondern um eine Linderung der Folgeschäden und Anpassungen an den Klimawandel. Welche finanziellen Zusagen gab es von Seiten der Industriestaaten zur Unterstützung der Entwicklungsländer?

Liebsch: Im letzten Textentwurf wurde erwähnt, dass es wichtig sei, finanzielle Mittel bereitzustellen. Wir als Zivilgesellschaft begrüßen, dass das drinsteht. Es muss aber auch Realität werden etwa für den grünen Klimafonds. Soweit wir wissen, gibt es keine klaren Zusagen. Wir hoffen aber nach wie vor, dass sich die Länder dazu entschließen, ab 2020 für den Klimafonds 100 Milliarden Dollar pro Jahr bereitzustellen. Das ist wichtig, weil die Länder mit diesen Mitteln auch planen können müssen. Ein anderes Problem ist, dass die Geberländer nicht verpflichtet werden, ihren finanziellen Beitrag zum Klimafonds offenzulegen.

„Die Staaten richten den Blick wieder mehr nach innen, anstatt das große Ganze im Auge zu haben.“

Frage: Ihr Werk hat seinen Sitz im Vatikan. Wie haben sich denn die italienischen Nachbarn auf dem Klimagipfel geschlagen? Zeigte sich da auch der „Blick nach innen“, wie Sie ihn insgesamt bei einigen Ländern, etwa den USA, beobachtet haben?

Liebsch: Natürlich ist für uns der Referenzpunkt in Rom der Vatikanstaat. Da wir ein internationales Netzwerk sind, verfolgen wir weniger die italienische Politik. Ich habe aber von Kollegen gehört, dass Italien in der Vorbereitung der Texte eine sehr wichtige Rolle eingenommen hat. Italien war Mediator und Vorbereiter für bestimmte Texte, die hier vorgestellt wurden. Eine rechte Linie der neuen Regierung war hier nicht so spürbar, das ist beim Thema Migration wohl eher der Fall.

Frage: Die USA, die ja aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen werden, haben bei den Verhandlungen in Kattowitz in Frage gestellt, dass Menschenrechte mit in den Vertrag aufgenommen werden sollen. Wie haben die zivilgesellschaftlichen Akteure darauf reagiert?

Liebsch: Für die Zivilgesellschaft und uns als Hilfsorganisation war es sehr enttäuschend. Zumal wir jetzt 70 Jahre Erklärung der Menschenrechte gefeiert haben. Es ist fundamental, dass die Politik die Grundrechte respektiert und nicht die, die sowieso schon vom Klimawandel betroffen sind, durch eine Missachtung der Menschenrechte zusätzlich geschädigt werden. In dem Pariser Klimaabkommen wurden Menschenrechte, Nahrungsmittelsicherheit, ökologische Integrität in die Präambel eingeführt. Jetzt sind wir enttäuscht, dass genau das wieder zum Zankapfel wird. Gemeinsam mit dem Heiligen Stuhl fordern wir, dass diese Prinzipien im Regelwerk Pariser Klimaabkommen reflektiert werden, um das es in diesem Gipfel geht. Dies haben wir auch in einer Eingabe gegenüber der polnischen Präsidentschaft klar gemacht.

Frage: Wie konnten sich Betroffene des Klimawandels, etwa indigene Gemeinschaften auf dem Gipfel positionieren?

Liebsch: Mein Eindruck und der meiner Kollegen war es, dass sich besonders die indigenen Völker sehr stark positioniert haben. Sie waren sehr präsent und gut organisiert – zum Teil über Partnerschaften mit zivilgesellschaftlichen Organisationen aus dem Norden. Ich habe eine indigene Frau auf einem Panel gehört, die sagte: „Egal, was hier entschieden wird, wir werden weiterkämpfen für unsere Kultur und den Schutz unseres Lebensraums. Wir bleiben dran.“ Diese Gruppe ist definitiv auf dem Gipfel angekommen. Eine Errungenschaft dieses Gipfels ist die Gründung einer Plattform für lokale Gemeinschaften und indigene Völker. Wir hoffen, dass es auch weiterhin zu einer breiten Partizipation von diesen Gruppierungen kommt und ihre Forderungen auf lokaler Ebene, dort, wo die Menschen betroffen sind, umgesetzt werden.

Frage: Braucht der Klimavertrag im Sinne der Umweltenzyklika Laudato si' von Papst Franziskus eine stärkere Verknüpfung von sozialen und Umweltfragen?

Liebsch: Genau. Dieser Klimagipfel war doch sehr technisch. Die Delegierten haben sich in viele Details vertieft. Ein Grund, warum wir hier sind, ist immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass eine Verknüpfung von sozialen Fragen und ökologischen Fragen im Sinne von Laudato si' wichtig ist. Aufgabe der Kirche wird es sein, dieses Thema an die Basis zu bringen, um eine Bewegung von unten zu schaffen. Die Menschen sollen durch Veränderung ihres Konsumverhaltens und ihres Lebensstils Druck aufbauen. Gleichzeitig sind wir als Christen aufgerufen, die Hoffnung nicht zu verlieren. Diese Hoffnung kommt auch von der Zivilgesellschaft, die sagt: Ein Wandel ist möglich.

Frage: Der nächste Klimagipfel COP25 im Jahr 2019 sollte in Brasilien stattfinden, doch die Regierung ist abgesprungen. Was gab es dazu für ein Echo auf dem Klimagipfel in Kattowitz?

Liebsch: Im kommenden Jahr gibt es einen Klimagipfel unter dem Vorsitz des Generalsekretärs der Vereinten Nationen. Darauf folgt dann die COP 25 zum Pariser Klimaabkommen. Es war nicht überraschend aber dennoch schade, dass Brasilien abgesprungen ist – trotz der zunehmenden Umweltprobleme im Amazonaswald. Immerhin ist im nächsten Jahr die Amazonas-Synode im Vatikan. Den nächsten Klimagipfel wird anstatt Brasilien nun Chile ausrichten.

Frage: Der Klimagipfel in Paris war von großer Euphorie getragen und es gab eine Aufbruchsstimmung. Ist das Klima für die Klimaverhandlungen nun wieder rauer geworden?

Liebsch: Wir sehen sicherlich – auch in anderen Politikfeldern – dass das Klima rauer geworden ist. Ich habe auch an dem UN-Migrationsgipfel in Marrakesch Anfang der Woche teilgenommen, wo einige Staaten dem Migrationspakt ebenfalls nicht zugestimmt haben.

Solange es noch eine solide Basis gibt, die weiter an dem Klimavertrag arbeitet, besteht Hoffnung. Ich finde auch, es liegt letztlich an uns Kirchen und der Zivilgesellschaft, den Aufruf der Dringlichkeit aufrecht zu erhalten und so viele Menschen wie möglich mitzunehmen. Globale Verträge wie das Klimaabkommen sind dem einfachen Bürger schwer vermittelbar. Da wird auch eine wichtige Übersetzungsarbeit auf uns zukommen. Diese müssen wir bei der Amazonas-Synode im Vatikan kommendes Jahr auch noch einmal verstärken.

Das Interview führte Claudia Zeisel.

© weltkirche.de