Wenn der Staat zum Henker wird

Es sollte ein Krieg gegen die Drogen werden und wurde zum Krieg gegen die Armen. Während der Amtszeit des früheren Präsidenten Rodrigo Duterte starben auf den Philippinen bis zu 30 000 Menschen. Besonders betroffen waren: Payatas – ein Viertel in Metro Manila.

Aktualisiert: 01.10.2025

Lesedauer:

Rowena Panotes hält das gerahmte Foto ihres Mannes in die Kamera. Für den Besuch hat sie es von der Wand genommen – es hängt sonst am Fensterrahmen, über kleinen Kuscheltieren und roten Plastikrosen. Rommel Panotes, ihr Mann und Vater ihrer drei Kinder war 45 Jahre alt, als er am 2. Oktober 2016 auf offener Straße getötet wurde. Rowena, die seit diesem Tag das Vertrauen in Regierung und Polizei verloren hat, zieht einen Ordner mit Dokumenten, Zeitungsartikeln und Urkunden aus dem Schrank. Papier, das bleibt, wenn ein Leben endet. „Perforierendes Schädeltrauma – mehrere Schussverletzungen am Kopf“, steht auf der Sterbeurkunde. Noch heute ringt Rowena mit dem, was damals geschah. Warum musste ihr Mann sterben?

Rommel Panotes ist einer von schätzungsweise 30 000 Menschen, die dem sogenannten Anti-Drogenkrieg von Ex-Präsident Rodrigo Duterte zum Opfer fielen. „Wenn ihr jemanden kennt, der drogenabhängig ist, dann tötet ihn einfach selbst – seine Eltern würden es nicht übers Herz bringen“, sagte Duterte am 30. Juni 2016 bei seiner Amtseinführung. Es war ein Freifahrtschein zum Töten. Was folgte, waren sechs Jahre des Schreckens: Polizeieinheiten und selbsternannte Todesschwadronen richteten mutmaßliche Drogendealer oder Abhängige regelrecht hin. Frauen, Männer, Kinder. Manche von ihnen waren nur zur falschen Zeit am falschen Ort – so wie wahrscheinlich ihr Mann, wie Rowena Panotes vermutet.

Meist kamen die Täter auf Motorrädern, die Gesichter vermummt. Getötet wurde auf offener Straße, zu Hause, beim Karaoke-Singen, auf Beerdigungen. Zurück blieben Tausende Kinder und Frauen – traumatisiert, auf sich allein gestellt.

Neuanfang trotz Trauer

Heute, fast zehn Jahre später, ist die Frage der Gerechtigkeit für Rowena weiter offen, aber sie hat gelernt wieder nach vorne zu blicken. „Ich versuche mein Bestes, um für mich und meine drei Kinder zu sorgen“, sagt sie.

Ein paar Straßenecken weiter rattern im Erdgeschoss eines zweistöckigen Gebäudes Nähmaschinen. In der Ecke hinten rechts steht die Nähmaschine von Rowena. Gemeinsam mit anderen Frauen näht sie hier Untersetzer, Taschen und Rucksäcke. Die kleine Schneiderei gehört zum Projekt „Solidarity with Orphans and Widows“ (SOW) – gegründet 2016 von den Vinzentinern. Sie wollten Kindern und Frauen helfen, die im Krieg gegen die Drogen ihre Väter und Ehemänner verloren haben.

„In den ersten drei Jahren ging es vor allem um Traumatherapie. Dann darum, dass die Frauen als Alleinverdiener ein regelmäßiges Einkommen haben“, sagt Carol Daria. Die Psychologin war von Anfang an mit dabei. „Einige Mädchen und Jungen mussten mitansehen, wie ihre Väter zu Hause erschossen wurden“, sagt sie. „Sie haben Unvorstellbares erlebt.“

Ziel: Überleben

Die meisten Opfer stammten aus Armenvierteln wie Payatas. Und so wurde der Krieg gegen die Drogen vor allem ein Krieg gegen die Armen.

Payatas ist ein Viertel im Nordosten von Metro Manila. Wer hier lebt, wohnt oft in Wellblechhütten, ohne sauberes Wasser, ohne medizinische Versorgung. Bis vor wenigen Jahren türmte sich mitten im Viertel die größte offene Mülldeponie der Philippinen. Jahrzehntelang wuchs der Berg, und mit ihm die Zahl der Menschen, die rundherum siedelten. Sie lebten vom Müll – sammelten und sortierten das, was andere wegwarfen, um ein paar Pesos am Tag zu verdienen: Plastik, Glas, Metall und Essensreste, die gesäubert und neu verpackt als „Pagpag“ für wenig Geld wiederverkauft werden konnten.

Inzwischen ist der Müllberg geschlossen. Gras wächst über den Gestank von einst. Doch die Armut ist geblieben. In kleinen „Junk-Shops“ verarbeiten Bewohner weiterhin recycelbare Abfälle.

Auch Roda Adom kennt das Leben am Rande der Müllhalde. Schon als Kind war sie mit ihren Eltern auf der Deponie unterwegs – Tag für Tag auf der Suche nach etwas Verwertbarem. Heute trägt sie noch mehr Verantwortung: Um vier eigene Kinder muss sie sich kümmern, dazu um vier weitere von ihrem verstorbenen Mann Crisanto. Am 5. Oktober 2016 wurde er auf offener Straße erschossen. Er wurde 36 Jahre alt.

„Ja, er hat Drogen genommen und auch verkauft“, sagt Roda unter Tränen. „Ich habe ihn immer wieder gefragt: Warum machst du das? Und er sagte: Wie lange sollen wir noch vom Müll leben?“ Für ihn sei es nur ein weiterer Weg gewesen, Geld zu verdienen. Seine Kinder zu versorgen. Zu Überleben.

Jeder hatte Angst, getötet zu werden

Auf seiner Sterbeurkunde steht: Bluthochdruck. Ein „natürlicher Tod“. So wurden unter Duterte Tausende Morde verschleiert und verharmlost. „Ein natürlicher Tod ist kein Verbrechen“, sagt Carol Daria. „So einfach ist das hier.“

Roda hatte nicht die Kraft, sich dagegen zu wehren. Und sie hatte Angst. Angst, auch getötet zu werden. „Was wäre dann aus meinen Kindern geworden?“, sagt sie. Ihre jüngste Tochter war damals gerade einmal vier Wochen alt.

Heute sitzt Roda an der Nähmaschine neben Rowena. „Dieses Projekt war die Antwort auf meine Gebete“, sagt Roda. Etwa 350 Pesos verdienen die Frauen am Tag, knapp sechs Euro. „Ein guter Job“, findet Rowena. Früher säuberte sie unter glühender Hitze die Straßen. Jetzt näht sie mit anderen Frauen, die das Gleiche erlebt haben. Die Frauen teilen nicht nur ihren Arbeitsplatz – sie teilen einen Schmerz, der im Land kaum Beachtung findet. 30000 Morde: keine juristische Aufarbeitung, keine offizielle Entschuldigung.

„Ja, wir haben ein Drogenproblem in unserem Land“, sagt Carol Daria. „Aber Sucht braucht Hilfe – keine Hinrichtungen. Wir können doch keine Menschen töten!“ Doch genau das war es, was vielen gefiel. „Wenn ich es in den Präsidentenpalast schaffe, werde ich genau das tun, was ich als Bürgermeister getan habe. Drogenhändler, Raubmörder, Taugenichtse – ich werde euch töten“, verkündete Duterte während des Wahlkampfes und die Menge jubelte.

Drogenpolitik mit drastischen Folgen

In Vierteln wie Payatas kursiert vor allem „Shabu“ – mit Koffein oder Paracetamol gestrecktes Methamphetamin, oft durch giftige Chemikalien verunreinigt. Die synthetische Droge, die tonnenweise aus China kommt, ist billig und macht stark abhängig. Eine Droge für die Armen.

Ein paar Mal wandte sich Carol Daria an die zuständigen Behörden, drängte auf Suchtprogramme in Payatas. Darauf, den Menschen eine Chance zu geben. Vergeblich.

„Als das Töten immer weiterging, habe ich gewusst, dass die Agenda von Duterte eine andere ist“, sagt sie. Und sie begriff, dass auch sie in Gefahr war. Denn wer Angehörigen von Opfern half, geriet schnell selbst ins Visier. „Lange Zeit hatte ich Angst, dass mir jemand Drogen ins Auto schmuggelt und ich auf dem Heimweg gestoppt und festgenommen werde“, sagt sie.

Jugendliche mit Hoffnung und Visionen

Inzwischen ist die Angst überwunden, die Arbeit von Carol Daria aber geht bis heute weiter. Noch immer kommt sie regelmäßig nach Payatas, trifft sich mit den Überlebenden. Die traumatisierten Kinder von damals sind zu jungen Frauen und Männern mit großen Träumen herangewachsen.

An diesem Nachmittag sitzen 22 Jugendliche im ersten Stock über der kleinen Kirche. Sie haben weiße Plastikstühle zu einem Stuhlkreis zusammengeschoben. Zwischendrin sitzt Carol Daria. „Wie geht es euch?“, fragt sie in die Runde. Die jungen Leute kichern. „Wir wollen heute darüber sprechen, was ihr nach der Schule machen wollt. Wer fängt an?“

Der 18-jährige Ronald meldet sich: „Ich möchte einmal Anwalt werden und mich für mehr Gerechtigkeit in unserem Land einsetzen.“ Die anderen klatschen. Ronald war gerade erst neun Jahre alt, als sein Vater Rommel Panotes erschossen wurde.

Philippinische Bischöfe gegen Atomkraftwerk auf Luzon

Präsident Marcos ruft Notstand auf den Philippinen aus

Taifun fegt über Philippinen

Vor Weihnachten verbietet Manila Großveranstaltungen

Missio-Chef Huber mahnt Hilfe für vergessene Krisenregionen an

Wenn der Staat zum Henker wird

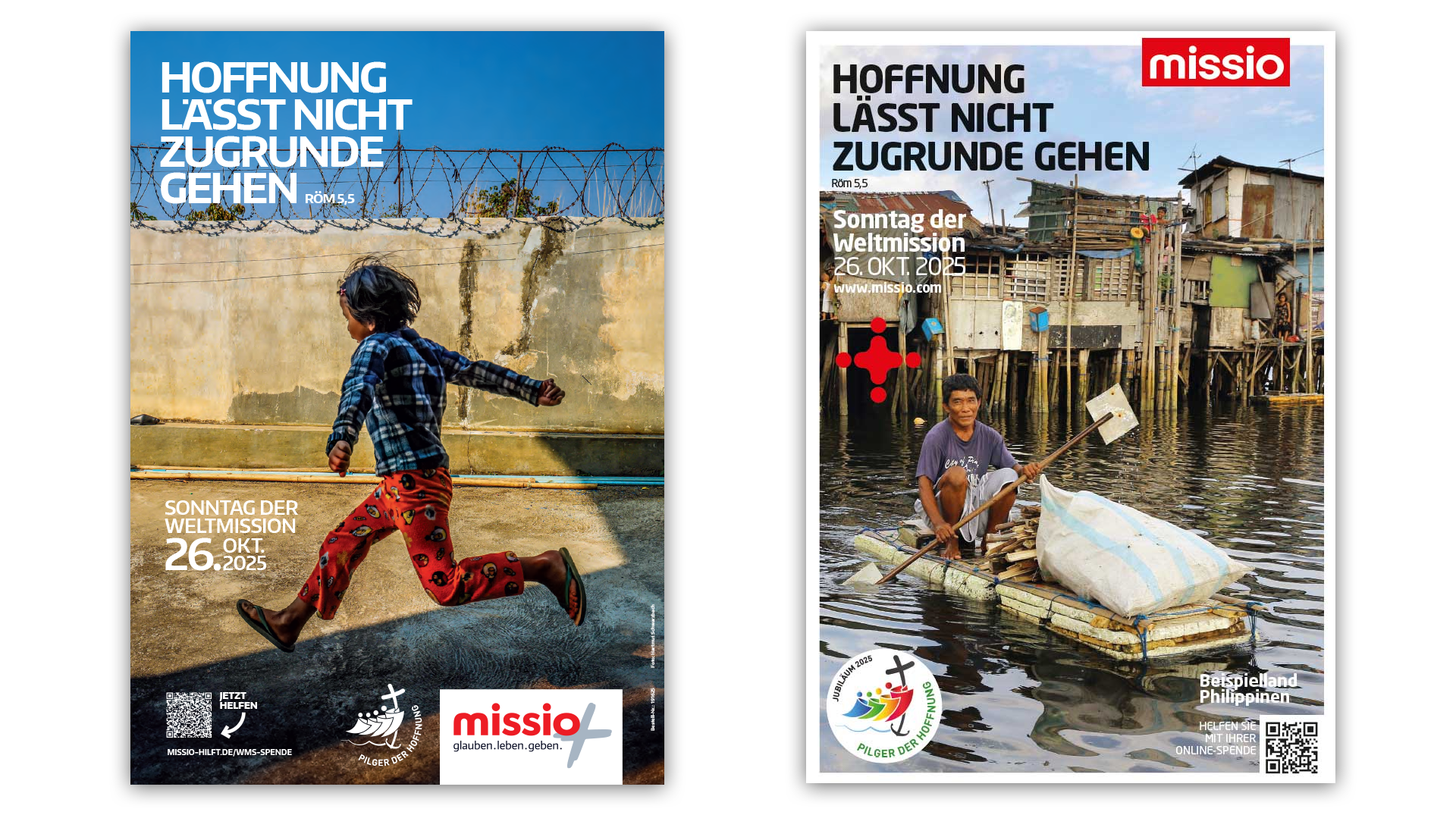

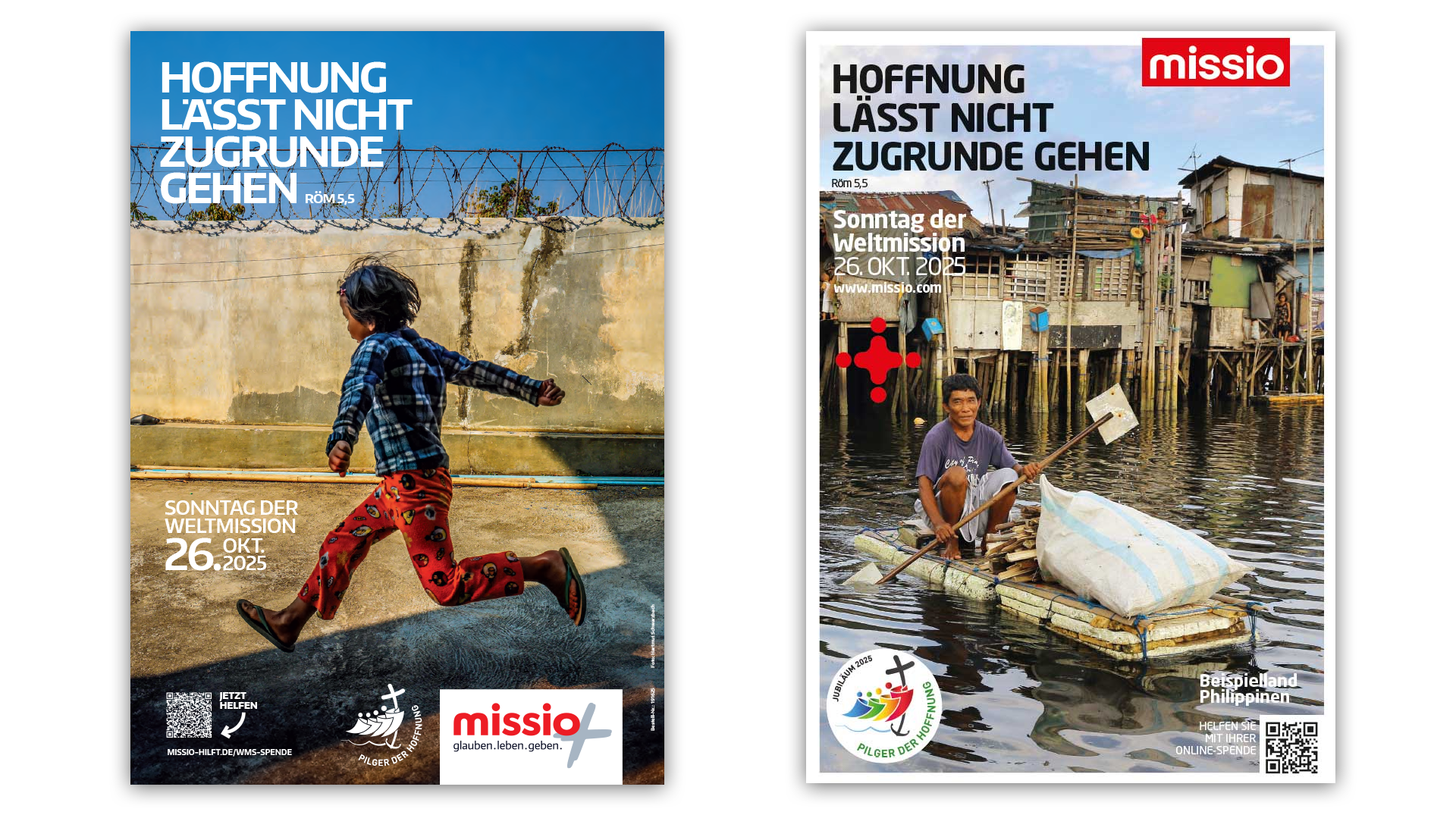

Der 26. Oktober ist Sonntag der Weltmission

Wenn der Staat zum Henker wird

„Selbst der Bischof musste fliehen“ – Millionen auf der Flucht

Mit Gästen aus Myanmar: Monat der Weltmission eröffnet

Schwester Lorena rettet Frauen vor der Hexenverfolgung