Großes Europa, kleines Afrika – Wenn die Weltkarte verzerrt ist

Sie hängt in Klassenzimmern, ist in Nachrichten und Büchern zu sehen: die Weltkarte auf Grundlage der Mercator-Projektion. Sie ist nur allzu vertraut, aber auch verzerrt. Afrikanische Aktivisten wollen das ändern.

Aktualisiert: 29.08.2025

Lesedauer:

Beim Anschauen der Weltkarte fällt der Blick schnell auf den afrikanischen Kontinent mit seinen 54 anerkannten Staaten. In puncto Bevölkerung (mehr als 1,5 Milliarden Einwohner) und Fläche (gut 30 Millionen Quadratkilometer) ist er der zweitgrößte der Welt. Trotzdem bleibt er viel zu klein. Grund für die Verzerrung ist die sogenannte Mercator-Projektion aus dem 16. Jahrhundert, dessen Namensgeber der Kartograph und Geograf Gerhard Mercator war.

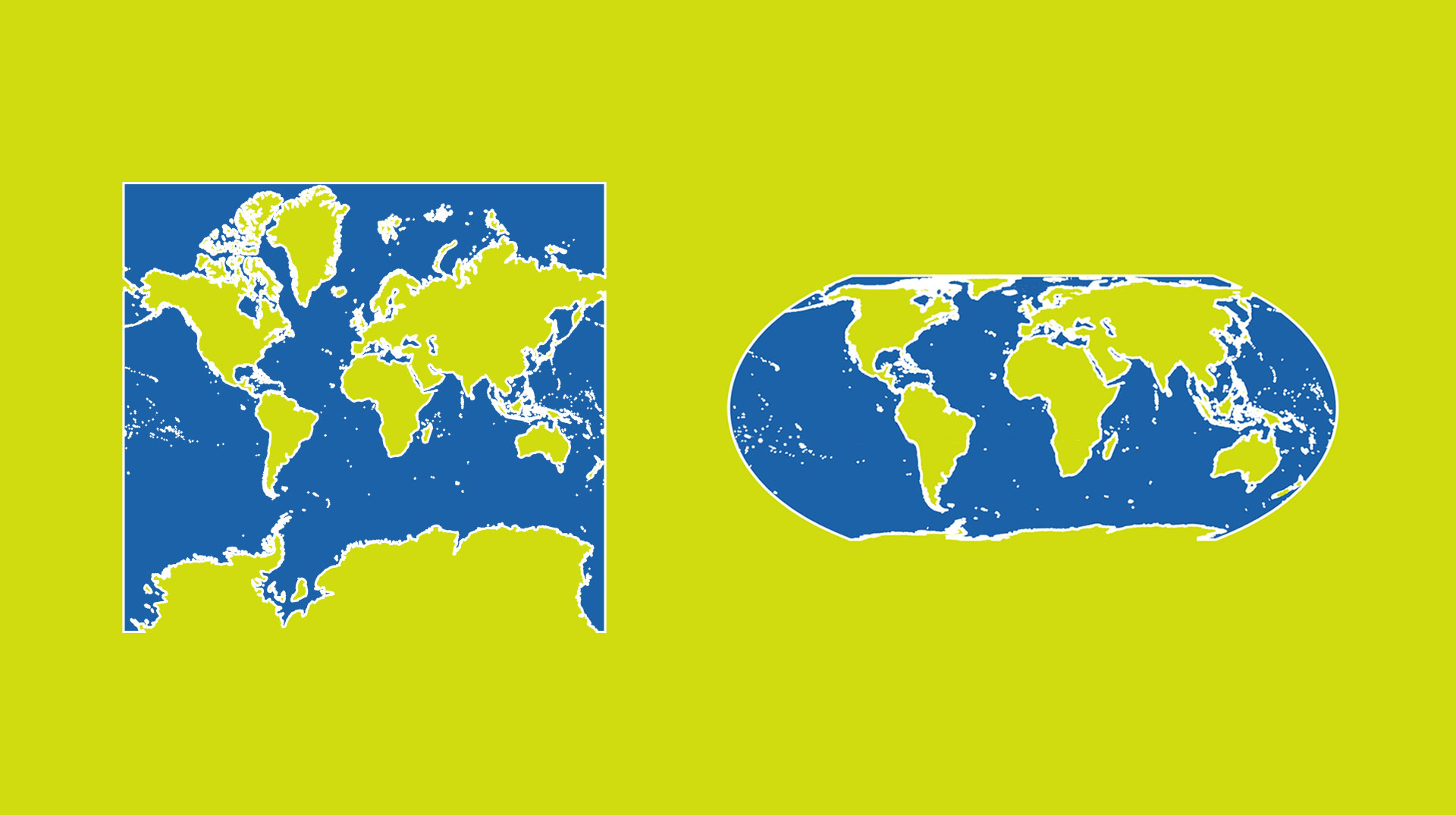

Gleiche Geodaten, andere Wirkung: In der Equal Earth-Projektion (rechts) wird die wahre Größe des afrikanischen Kontinents besser sichtbar. Die Mercator-Projektion (links) lässt Pol-nahe Erdteile wie Nordamerika und Europa größer erscheinen, als sie in Wirklichkeit sind. Je nach Einsatzgebiet (z.B. Bildungsarbeit, Seefahrt) haben beide Projektionen ihre spezifischen Vor- und Nachteile.

Fara Ndiaye, Mitbegründerin der nichtstaatlichen Organisation „Speak up Africa“ mit Sitz in Senegals Hauptstadt Dakar, will das ändern. Dafür läuft eine gemeinsame Kampagne und Petition mit „Africa No Filter“, beide Nichtregierungsorganisationen setzen sich für ein Ende der Stereotype über den afrikanischen Kontinent ein. Im Gespräch mit der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) fordert Ndiaye: „Korrigiert die Weltkarte!“

Denn Afrika wirkt etwa so groß wie Grönland – ist aber in Wirklichkeit 14 Mal größer. Die USA und Europa würden aufgeblasen, sagt Ndiaye, Afrika hingegen auf knapp die Hälfte der tatsächlichen Größe verkleinert.

Einen prominenten Mitstreiter hat die Kampagne bereits. Mitte August betonte Selma Malika Haddadi, Vizepräsidentin der Afrikanischen Union, Afrika würde mit einer solchen Karte marginalisiert. Die Mercator-Projektion gebe ein falsches Bild. Ndiaye bezeichnet die Äußerung Haddadis als „historisch und einen Meilenstein“, denn sie zeige auch, dass Afrika vereint sei. Ohnehin findet die Aktivistin, Forderungen wie diese müssten aus Afrika kommen und nicht von außen.

Auch Iris Schröder, Professorin für Globalgeschichte an der Universität Erfurt, bezeichnet die Debatte um die korrekte Projektion Afrikas als wichtig. „Die Vergrößerung Europas und die Verkleinerung Afrikas war politisch gewollt und sollte nicht fortgeschrieben werden.“

Es geht nicht nur um Karten

Doch damit wachsen Millionen Kinder weltweit auf. Nicht neutrale Landkarten prägten schon in der Schule den Blick auf die Welt, kritisiert Fara Ndiaye. „Das beeinflusst unser Verhältnis zu Macht“, und es habe geopolitische Konsequenzen: „Welche Regionen sind mächtig, und welche liegen in der Peripherie?“

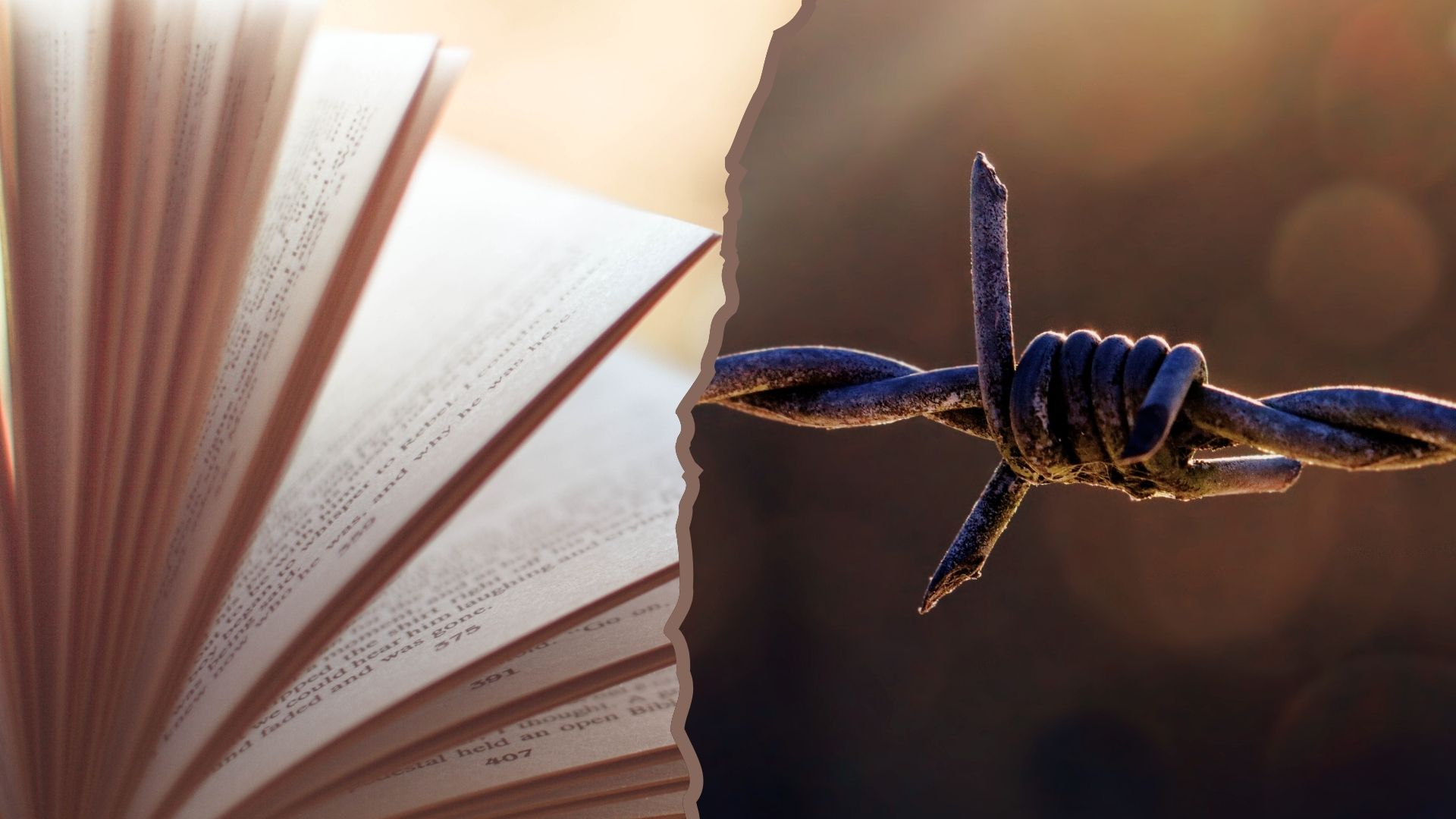

Und welche wurden einfach einverleibt? Einen Bruch in der Kartographie habe es gegen Ende des 19. Jahrhunderts gegeben, sagt Iris Schröder. Der Grund: Europäische Mächte teilten während der Afrika-Konferenz in Berlin 1884 und 1885 den Kontinent unter sich auf. Die Kolonien entstanden. Die Karten wurden genutzt, um Gebietsansprüche zu markieren.

Anders frühere Karten, sagt Schröder. „Das Wissen daraus ist auch heute für Afrikaner und Afrikanerinnen interessant.“ Handelswege wie kulturelle Orte wurden verzeichnet. Auch ließen Ortsnamen Rückschlüsse darauf zu, ob Dörfer beispielsweise von befreiten Sklaven gegründet wurden. Tausende solcher Karten – alleine 5.000 von Äthiopien – gehören zur Sammlung Perthes, die Teil der Forschungsbibliothek Gotha ist. Den Grundstein für die Sammlung legte das im Jahr 1785 gegründete Verlagshaus Justus Perthes.

HTML-Elemente (z.B. Videos) sind ausgeblendet. Zum Einblenden der Elemente aktivieren Sie hier die entsprechenden Cookies.

Diese Karten seien, so Schröder, stets Koproduktionen gewesen und wurden also nicht alleine von Europäern erstellt. Sie böten wichtige Informationen, aber auch Verzerrungen. „Wenn afrikanische Begleiter der europäischen Reisenden abwertende Namen für andere, ihnen fremde Menschen nutzten, fanden sich diese auch auf den Karten wieder. Insofern spiegeln die Karten auch die internen politischen Konflikte vor Ort wider, die die Europäer allerdings oft nicht verstanden.“

In der aktuellen Debatte empfiehlt Fara Ndiaye, die 2018 entstandene Equal Earth Projection zu nutzen, in Klassenzimmern wie in Medien. Afrika bleibt im Zentrum, ist aber viel länger und massiger. Grönland ist hingegen viel kleiner. Technisch sei es längst kein Problem mehr, andere Karten zu nutzen: „Die Technologie ist auf unserer Seite. Etwa mit Satellitenbildern lässt sich die Landkarte demokratisieren.“

Letztendlich geht es für sie aber um mehr als nur um Landkarten: „Es geht darum, wie Afrika in Wissenssystemen repräsentiert wird. Auch müssen wir Einfluss darauf nehmen, wie auf globaler Ebene über Afrika gesprochen wird“, sagt Ndiaye.

Links zum Thema

- Correct the world map-Kampagne

- Perthes Afrika- und Asienkarten

- Equal Earth-Karten zum herunterladen

- Native Land Map: Karte zu historischen und aktuellen indigenen Territorien

Entführtes Kulturgut kehrt aus dem Vatikan nach Kanada zurück

Frankreich gibt Madagaskar historische Menschenschädel zurück

Kein Lächeln – Die Zeit der Sklaverei prägt Mauritius bis heute

Großes Europa, kleines Afrika – Wenn die Weltkarte verzerrt ist

Handel mit menschlichen Überresten hält auch in Deutschland an

Bundesregierung lehnt Wiedergutmachung für ehemalige Kolonien ab

„Er ließ nie zu, dass sein Katholizismus sein Lakota-Sein abschwächte"

Pflanzen und Kolonialismus – Ausstellung im Wiener Weltmuseum