Warum ein bosnischer Kupferschmied Kunst aus Kriegsmüll macht

Sarajevo ‐ Schwerter zu Pflugscharen? Nein, aber Granathülsen zu Blumenvasen: Die stellt Adnan Hidic in Sarajevo her. Doch die Angst vor Konflikten begleitet die Menschen dort 30 Jahre nach dem Bosnien-Krieg noch immer.

Aktualisiert: 24.04.2025

Lesedauer:

Ob die Granaten aus den Hülsen, die Adnan Hidic in seinem Laden verarbeitet, einmal Menschen getötet haben – das kann niemand sagen. Die früheren Typ-Bezeichnungen der Geschosse poliert er von ihnen ab. Stattdessen zieren Blumen und andere aufwendige Muster die einstigen Verpackungen todbringender Waffen. Schon in vierter Generation betreibt seine Familie das Kupferschmiedegeschäft an einer Ecke des Basars in Sarajevo. Angefangen hat es mit seinem Großvater, dann folgten sein Vater und zwei Onkel. Heute arbeiten er selbst und sein Bruder dort, auch sein Neffe macht inzwischen mit.

Wie lange er selbst gebraucht hat, um das Handwerk zu lernen, weiß er nicht mehr genau: „Ich bin damit aufgewachsen. Ich glaube, nach einem Jahr war ich ganz gut.“ Aber wie in jedem Job sei er nie fertig mit dem Lernen. Überwiegend handgefertigte Kunst verkauft die Familie hier, vieles wird vor Ort hergestellt: Sets mit Kannen und Tassen für typisch bosnischen Kaffee, Schmuck, Lesezeichen, Dekoration – und eben auch die Blumenvasen, die aus Granatenhülsen aus der Zeit des Bosnienkriegs stammen. Manche sind nur wenige Zentimeter groß, andere fast eine halbe Armlänge.

HTML-Elemente (z.B. Videos) sind ausgeblendet. Zum Einblenden der Elemente aktivieren Sie hier die entsprechenden Cookies.

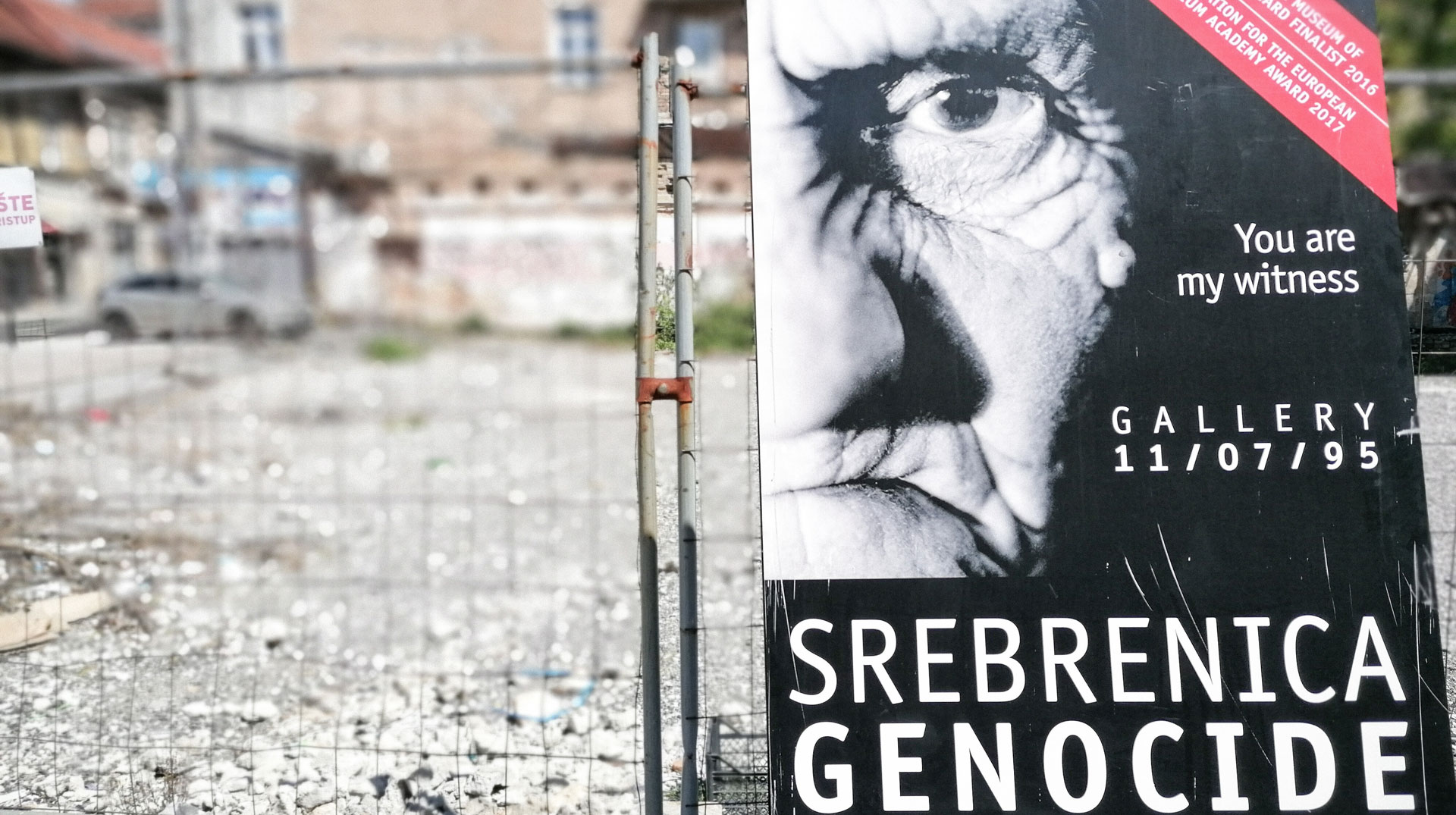

Nach dem Zerfall Jugoslawiens eskalierte der Konflikt zwischen muslimischen Bosniaken, katholischen Kroaten und orthodoxen Serben. Während die Bosniaken einen unabhängigen Staat wollten, strebten bosnische Serben die Vereinigung mit Serbien an, was zu einem bewaffneten Konflikt führte. Serben setzten systematische ethnische Säuberungen ein, um andere Gruppen zu vertreiben oder zu eliminieren. Beim Massaker von Srebrenica ermordeten sie 1995 etwa 8.000 muslimische Jungen und Männer. Und das, obwohl die Vereinten Nationen die Stadt zuvor zur Schutzzone erklärt und in ihr mehrere hundert Blauhelme stationiert hatten.

Sarajevo, die Hauptstadt des gespaltenen Landes, wurde ab Frühjahr 1992 für mehr als 1.400 Tage belagert. Bosnisch-serbische Truppen und Teile der Jugoslawischen Volksarmee schnitten die rund 400.000 Stadtbewohner für fast vier Jahre von Strom, Heizung und Lebensmitteln ab, mehr als 11.500 Menschen wurden dort getötet.

Der Krieg hinterließ über 100.000 Tote, Millionen Vertriebene und eine tief gespaltene Gesellschaft. Noch heute sind die Folgen spürbar: Das Land ist zwar seit 1995 weitgehend friedlich, aber die ethnischen Gruppen leben oft getrennt. Die Politik wird weiter stark von der Kriegsvergangenheit geprägt.

Adnan Hidic hat den Krieg als Kind miterlebt. Vier Jahre alt war er bei dessen Ausbruch, und nur ungern denkt er zurück. Irgendwo in seinem Hinterkopf gebe es noch Erinnerungen, sagt er. „Aber ich will das alles vergessen.“ Nach dem Krieg habe seine Familie den halb zerstörten Laden wieder aufgebaut: „Wir hatten damals nicht viel Geld und haben daher weitergearbeitet.“ In den ersten Jahren hätten kaum Touristen bei ihnen eingekauft, sondern vor allem die UN-Friedenstruppen.

Mahnung zum Frieden

Seit Jahren wandern vor allem junge Menschen aus Bosnien-Herzegowina aus – sie sehen keine Perspektive im Land. Hidic kann das verstehen. „Wenn man keinen Job hier hat, kann man nicht überleben.“ Aber für ihn geht es nicht nur ums Geld. „Die politische Situation, das Gesundheitssystem – all diese Dinge sind wichtiger als Geld.“ Die Leute seien mit der Politik derzeit unzufrieden. „Die ethnischen Gruppen bekämpfen sich permanent mit Worten. Wenn man das jeden Tag in der Zeitung liest, belastet einen das.“ Der Krieg sei noch eine zu frische Erinnerung.

Er selbst habe keine Probleme mit Menschen anderer Religionen, sagt Hidic, der selbst Muslim ist. Mit denen lebe er friedlich zusammen, habe Freunde aus den verschiedenen Gruppen. Für ihn wird Religion eher als Vorwand in der Politik missbraucht: „Wenn man Macht haben will, gibt man sich gegenseitig die Schuld an dem, was im Leben schlecht ist.“

Die Blumenvasen aus Granathülsen sind für Hidic nicht nur eine Erinnerung an schlechte Zeiten, sondern eine Mahnung zum Frieden. „Wir müssen uns nicht gegenseitig töten, wir können das für etwas Besseres nutzen und Blumen hineinstellen, neues Leben.“ Allerdings würden die Vasen nie von Einheimischen gekauft: „Das erinnert zu sehr an den Krieg.“

Heutzutage sei es schwer, das Material überhaupt noch zu finden. „Wir kaufen die Hülsen von Sammlern“, erklärt Hidic. Nach dem Krieg hätten sie noch überall herumgelegen. Sein Vater habe damals viele gesammelt, daher verkaufe ihr Laden die Vasen im Gegensatz zu anderen Shops noch immer. In ein paar Jahren werde es sie vielleicht gar nicht mehr geben.

Manchmal macht Adnan Hidic sich Sorgen um die Zukunft des Landes. Vor allem die ältere Generation habe Angst vor einem weiteren Krieg, sagt er. „Am Ende ist es unsere Entscheidung.“ Niemand wolle einen weiteren Krieg; Jung und Alt wünschten sich Frieden. „Deswegen glaube ich nicht, dass es wieder passieren wird. Aber man weiß nie.“

Trotz 30 Jahren Frieden – Bosnien-Herzegowina ringt mit Krieg

Europas Wunde – Das Massaker von Srebrenica vor 30 Jahren

UN-Repräsentant Schmidt: Wunden von Srebrenica sind nicht verheilt

Renovabis-Chef: Genozid von Srebrenica darf nicht geleugnet werden

Srebrenica – Verbrechen und Höhepunkt des Bosnien-Krieges

Warum ein bosnischer Kupferschmied Kunst aus Kriegsmüll macht

Bosnischer Serben-Führer Dodik zu Haftstrafe verurteilt

Vatikan erkennt Marienverehrung in Medjugorje offiziell an