Trotz 30 Jahren Frieden – Bosnien-Herzegowina ringt mit Krieg

Sarajewo/Wien ‐ Bosnien-Herzegowina will in den kommenden Jahren der EU beitreten. Zugleich ringt das Balkan-Land immer noch mit seiner blutigen Vergangenheit. Was wurde in 30 Jahren seit Kriegsende erreicht?

Aktualisiert: 19.11.2025

Lesedauer:

Die Bilder von der Wright-Patterson Air Force Base bei Dayton im US-Bundesstaat Ohio gehen um die Welt: Mit starren Blicken besiegeln Slobodan Milosevic (Serbien), Alija Izetbegovic (Bosnien) und Franjo Tudjman (Kroatien) am 21. November 1995 das Abkommen, das das blutigste Kapitel der Jugoslawienkriege zwischen den Volksgruppen-Armeen mit rund 100.000 Toten beendet.

Was damals keiner der Unterzeichner ahnen konnte: Auch drei Jahrzehnte nach dem Dayton-Abkommen waltet immer noch ein internationaler Vertreter über den jungen Staat Bosnien und Herzegowina. Daraus ist nun in dem EU-Anwärter-Staat eine Debatte über die politischen Nachwehen des Krieges entbrannt. Denn wie soll ein Staat, der immer noch unter internationaler Aufsicht steht, in die Zukunft blicken?

Der Hohe Repräsentant, aktuell der deutsche Ex-Minister Christian Schmidt (CSU), gilt als mächtigster Mann im Land. Er darf Gesetze erlassen, von der Regierung beschlossene Entscheidungen aufheben und gewählte Amtsträger absetzen – Befugnisse, die in den vergangenen Jahren angesichts des Kräftemessens zwischen der Zentralregierung in Sarajevo und dem nationalistischen Ex-Serbenführer Milorad Dodik wieder aktuell wurden.

Etliche Beobachter sehen das Büro des Hohen Repräsentanten (OHR) als „notwendiges Instrument, um den Zerfall des Staates und eine Rückkehr zum Krieg zu verhindern“, berichtet Adnan Cerimagic. Er ist Analyst der European Stability Initiative (ESI) in Berlin – und teilt diese Meinung selbst nicht: Ein Jahrzehnt lang habe der Hohe Repräsentant nur zugesehen, als sich die nach Ethnien getrennten Politeliten stritten. „Bosnien und Herzegowina ist weder zerfallen noch in den Krieg zurückgekehrt“, so Cerimagic.

Instrumentalisiert wird das OHR immer wieder von serbischer Seite. Erst vor wenigen Tagen behauptete Zeljka Cvijanovic, das serbische Mitglied des bosnischen Staatspräsidiums, Schmidt spiele durch seine Entscheidungen der bosniakischen Regierungselite in die Hände. Gegen den „Hass aus Sarajevo“ werde man sich wehren.

Die Gesellschaft ist weiter gespalten

Nicht nur solche Äußerungen lassen Adnan Huskic, Politologe in der bosnischen Hauptstadt, an der geforderten Abschaffung des OHR zweifeln. Ihm zufolge gibt es etliche Reibungspunkte zwischen der Staatsregierung und den Behörden der beiden bosnischen Teilrepubliken, die einen Schiedsrichter wie das OHR erforderlich machten. „Es wird weiterhin benötigt. Und falls es ersetzt werden sollte, muss etwas anderes an seine Stelle treten“, so der Experte.

Schmidt selbst betonte voriges Jahr im Gespräch mit der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA), seine Institution habe eine „kontrollierte und moderierte Unabhängigkeit“ geschaffen. „Natürlich muss in überschaubarer Zeit eine Alternative gefunden werden.“ Den Zeitpunkt wolle er von den EU-Beitrittsverhandlungen abhängig machen. „Ich halte es für entscheidend, dass wir die Phase des Verhandlungsbeginns und der Etablierung noch gemeinsam stemmen.“

Die nächste politische Belastungsprobe steht bereits bevor: Am 23. November soll in der serbischen Landeshälfte, der Republika Srpska, ein neuer Präsident gewählt werden. Dodik wurde im Februar von einem Gericht wegen seiner politischen Umtriebe mit einem sechsjährigen Berufsverbot belegt und verlor im Sommer sein Präsidentenamt. Von den Wahlplakaten seiner Allianz der Unabhängigen Sozialdemokraten lacht der Nationalist weiterhin.

Er sei „keineswegs von der politischen Bildfläche verschwunden“, sagt Ljiljana Sinickovic. Die Landesdirektorin der deutschen Friedensorganisation Pro Peace erinnert an Dodiks Drohungen, die serbische Entität vom Rest des Landes abzuspalten. „Er hat immer noch Einfluss. Zugleich werden sich die Leute immer bewusster über den Schaden, den er nicht nur für die Republika Srpska, sondern für das ganze Land angerichtet hat.“ Ob sich das an der Wahlurne zeige, bleibe angesichts einer schwachen Opposition aber fraglich.

Was die Friedensarbeit angeht, sieht die Aktivistin erste Fortschritte. Seit einigen Jahren gebe es ein Gesetz, das die verbreitete Genozid-Leugnung und die Verehrung von Kriegsverbrechern unter Strafe stelle. Dafür hatte sich auch Pro Peace eingesetzt. Doch es gebe Aufholbedarf. Laut Sinickovic konnte der Dayton-Vertrag „Krieg, Mord und Gewalt“ beenden. „Aber er hat keinen Frieden geschaffen, wenn es um Gerechtigkeit und demokratische Teilhabe geht. Die Gesellschaft ist immer noch gespalten.“

Trotz 30 Jahren Frieden – Bosnien-Herzegowina ringt mit Krieg

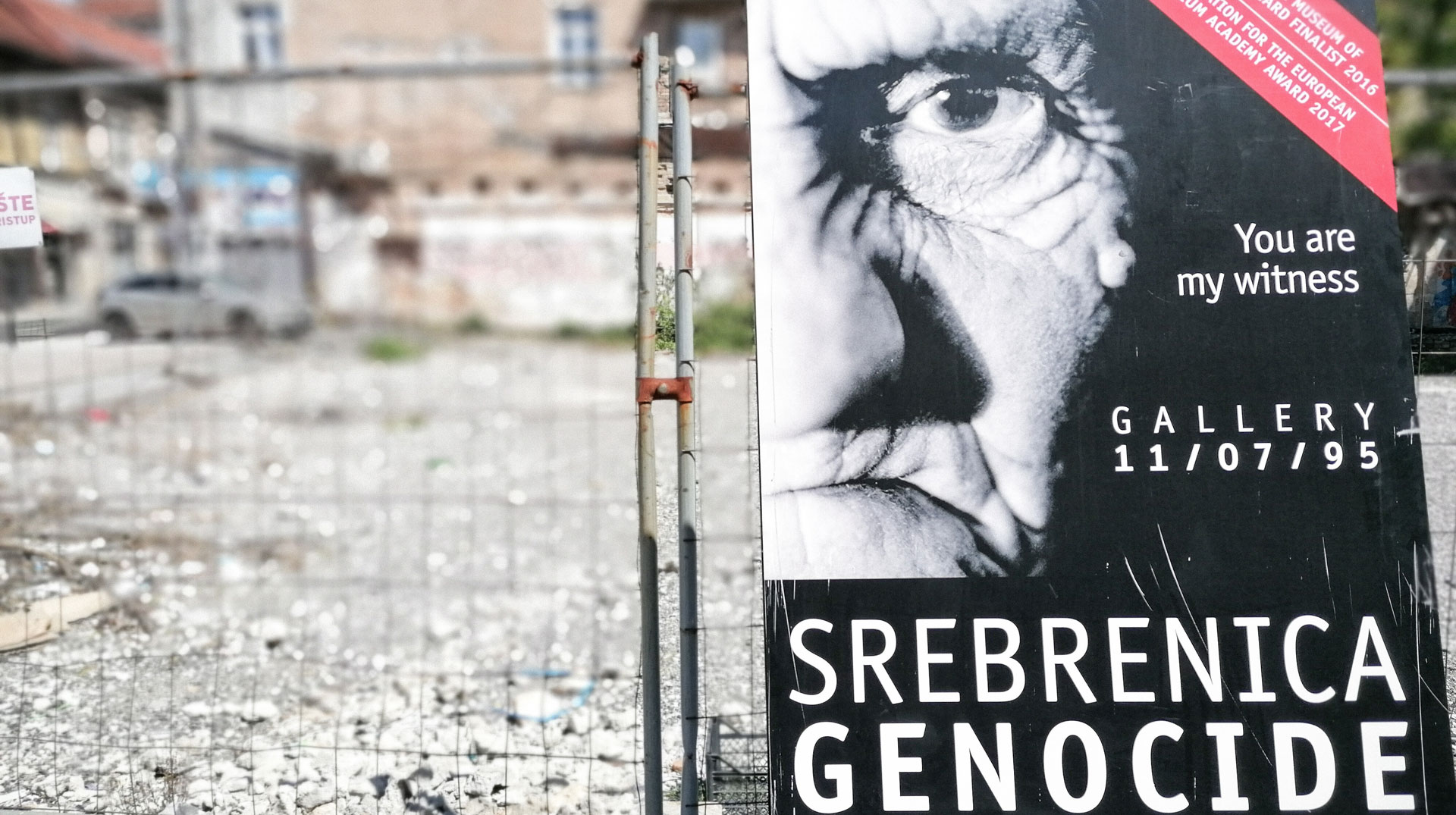

Europas Wunde – Das Massaker von Srebrenica vor 30 Jahren

UN-Repräsentant Schmidt: Wunden von Srebrenica sind nicht verheilt

Renovabis-Chef: Genozid von Srebrenica darf nicht geleugnet werden

Srebrenica – Verbrechen und Höhepunkt des Bosnien-Krieges

Warum ein bosnischer Kupferschmied Kunst aus Kriegsmüll macht

Bosnischer Serben-Führer Dodik zu Haftstrafe verurteilt

Vatikan erkennt Marienverehrung in Medjugorje offiziell an