„Habt keine Angst, keiner wird euch was tun“

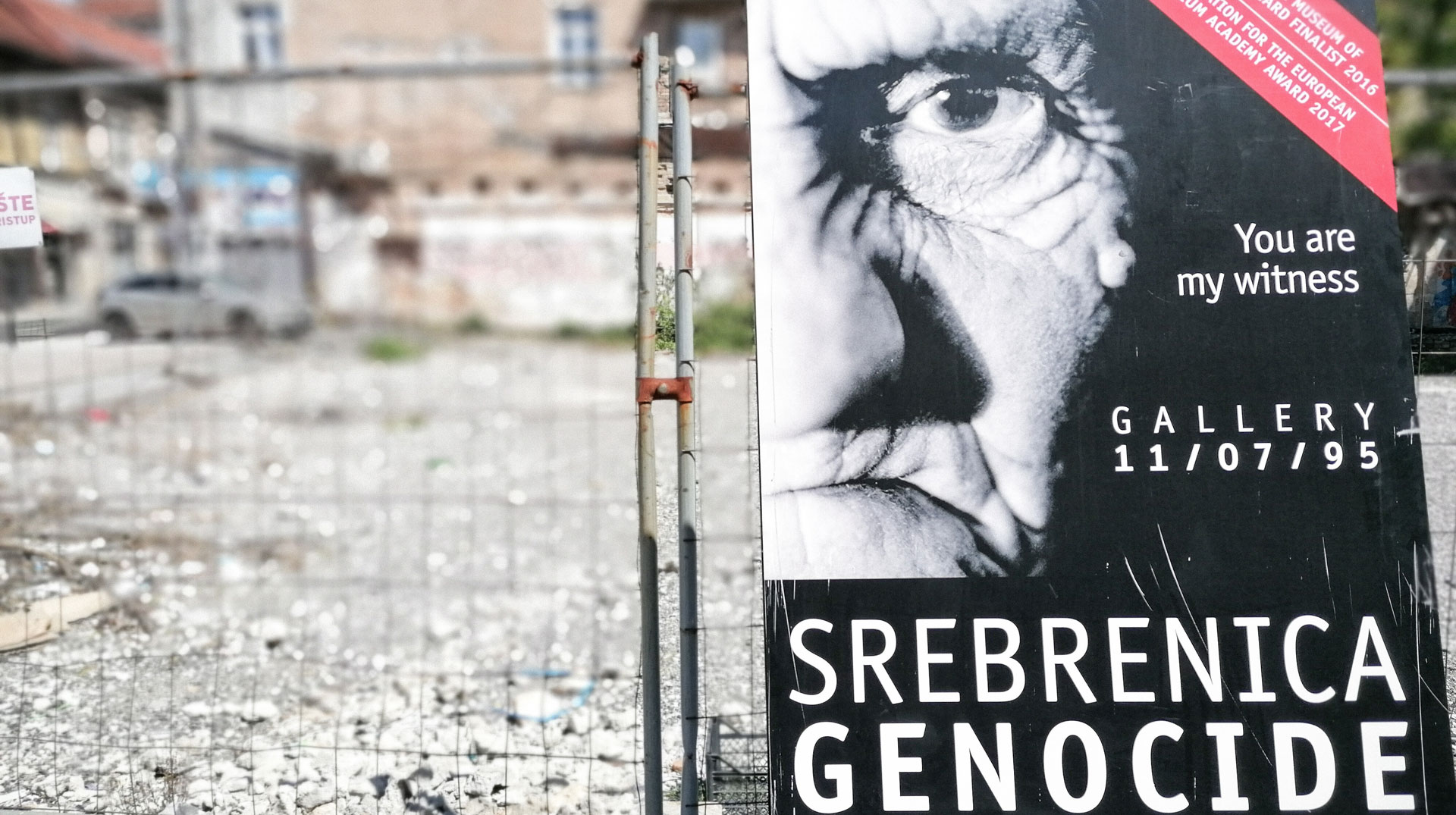

Osteuropa ‐ „Ein Symbol für das Versagen der Völkergemeinschaft“ nannte der ehemalige Bundespräsident Gauck das Massaker von Srebrenica. Jetzt jährt sich der planmäßige Mord an Tausenden Bosniaken zum 25. Mal.

Aktualisiert: 23.03.2023

Lesedauer:

„Ein Symbol für das Versagen der Völkergemeinschaft“ nannte der ehemalige Bundespräsident Gauck das Massaker von Srebrenica. Jetzt jährt sich der planmäßige Mord an Tausenden Bosniaken zum 25. Mal.

„Ich tue alles, was ich kann, um zum Frieden beizutragen.“ Das beteuerte der serbische Präsident Slobodan Milosevic noch 1996 in einem „Spiegel“-Interview. Als „Totengräber Jugoslawiens“ ging der Politiker in die Geschichte ein. Einen ersten Spatenstich dazu hatte er am 28. Juni 1989 mit einer Rede auf dem Amselfeld im Kosovo gesetzt. Millionen seiner Landsleute waren zu dem mythischen Ort gepilgert, an dem 600 Jahre zuvor ein serbisch geführtes Heer gegen die Truppen des osmanischen Sultans Murad I. gekämpft hatte. Milosevic beschwor sein Publikum zu Einheit und Heldentum – und schloss in wolkigen Worten Waffengänge in der Zukunft nicht aus.

Die Saat ging auf, auch weil Milosevic mit seinen nationalistischen Ambitionen nicht allein war. Serben, Slowenen, Kroaten, Bosniaken, Albaner und Mazedonier – jeder wollte seine Ansprüche im zerfallenden Jugoslawien sichern. 1992 begann in Slowenien ein blutiger Reigen von Kriegen. Die Konflikte kulminierten vor 25 Jahren, im Juli 1995, in dem Massaker von Srebrenica.

Das ehemalige Kurbad im heutigen Bosnien-Herzegowina steht seither für das größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Europa nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Immer noch suchen Menschen nach ihren Angehörigen. Immer noch graben Spezialisten Überreste von Opfern aus. Die jüngsten waren Kinder, als man sie erschoss, die ältesten hatten die 90 überschritten. Rund 8.100 Tote wurden bislang exhumiert und identifiziert. Die große Mehrheit von ihnen war männlich, bosnisch und muslimisch. Und musste sterben, weil die von Ratko Mladic geführten serbischen Truppen die bosnischen Muslime ein für alle mal aus den von ihnen beherrschten Territorien vertreiben wollten.

Warum die Situation eskalierte, hatte nach Einschätzung der Münchner Historikerin Marie-Janine Calic viele Gründe. Unter den bis zu 60.000 Menschen, die sich unter verheerenden hygienischen Bedingungen im umkämpften Srebrenica drängten, befanden sich nicht nur Zivilisten, sondern auch bosnische Soldaten. Obwohl die UN die Stadt zur Schutzzone erklärt hatten, nahmen die Bosniaken von dort aus serbische Stellungen unter Feuer. Das wiederum trug zur Radikalisierung der Serben unter Mladic und ihrem politischen Führer in Bosnien, Radovan Karadzic, bei. Rufe nach Vergeltung wurden laut.

Doch Mladic und Karadzic, die später vor dem UN-Tribunal in Den Haag als Kriegsverbrecher abgeurteilt wurden, ließen sich Calic zufolge keineswegs nur von Rachegefühlen steuern. „Dahinter stand auch politisches und militärisches Kalkül“, betont die Expertin für die Geschichte Südosteuropas. Denn während einige europäische Staaten mit den USA und Russland über eine Friedensordnung brüteten, wollten die bosnischen Serben im Sommer 1995 Fakten schaffen für einen ethnisch „reinen“ Serbenstaat. Am 9. Juli zog sich ihr Belagerungsring immer enger um Srebrenica, und Karadzic gab grünes Licht für die Einnahme der Stadt.

Nun überschlugen sich die Ereignisse. Die im nahe gelegenen Potocari stationierten UN-Blauhelme sahen hilf- und tatenlos zu, wie die Serben im Lauf des 11. Juli die Kontrolle über Srebrenica übernahmen. Vergeblich forderte der niederländische Kommandeur Thomas Karremans eine umfassende Luftunterstützung durch Nato-Verbände an.

Einige seiner 600 Soldaten befanden sich da bereits in der Hand der Serben. Sein Gegenüber Mladic setzte bei den Verhandlungen auf Einschüchterung, nachdem zwei niederländische Nato-Flugzeuge – es sollten die einzigen bleiben – einen Panzer außer Gefecht gesetzt hatten: „Spinnen Sie nicht rum! Haben Sie befohlen, auf meine Armee schießen zu lassen?“, herrschte er Karremans an.

Unterdessen suchten schätzungsweise 25.000 Menschen Zuflucht in Potocari. Hitze, Hunger und Durst quälten die Verzweifelten, Gerüchte von Vergewaltigungen und Hinrichtungen machten die Runde. Tatsächlich scheint in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli die Entscheidung gefallen zu sein, alle bosniakischen Jungen und Männer zu liquidieren. Am 13. Juli fanden die erste Exekutionen statt. Das große Morden dauerte bis zum 17. Juli. Mladic ließ sich am 12. Juli von einem Fernsehteam bei einem Besuch in Potocari filmen. Lächelnd sagte er den Flüchtlingen: „Habt keine Angst, keiner wird euch was tun.“

Von Joachim Heinz (KNA)

© Text: KNA

Trotz 30 Jahren Frieden – Bosnien-Herzegowina ringt mit Krieg

Europas Wunde – Das Massaker von Srebrenica vor 30 Jahren

UN-Repräsentant Schmidt: Wunden von Srebrenica sind nicht verheilt

Renovabis-Chef: Genozid von Srebrenica darf nicht geleugnet werden

Srebrenica – Verbrechen und Höhepunkt des Bosnien-Krieges

Warum ein bosnischer Kupferschmied Kunst aus Kriegsmüll macht

Bosnischer Serben-Führer Dodik zu Haftstrafe verurteilt

Vatikan erkennt Marienverehrung in Medjugorje offiziell an

Wie Flüchtende und Helfer den Alltag auf der Balkanroute erleben

Bosnien und UN begehen ersten Srebrenica-Gedenktag

Völkermord-Resolution zu Srebrenica verabschiedet