Weibliche Genitalverstümmelung – Eine grausame Praxis überlebt

Hargeisa/Bonn ‐ Infektionen, schwere Blutungen und ungewollte Kinderlosigkeit. Die Opfer weiblicher Genitalverstümmelung leiden still und unsichtbar. Betroffen sind bis heute weltweit 230 Millionen Frauen und Mädchen.

Aktualisiert: 03.02.2025

Lesedauer:

Wer in Somaliland am Horn von Afrika Mädchen und Frauen trifft, kann sich ziemlich sicher sein: Die Gesprächspartnerin ist in irgendeiner Form an ihren Genitalien verstümmelt worden. Mal wurde ein Teil der Klitoris, mal das ganze äußere Geschlechtsorgan entfernt. Gesprochen wird darüber nicht. Doch nach Schätzungen des UN-Bevölkerungsfonds von 2020 waren 98 Prozent der 15- bis 49-Jährigen betroffen.

Weltweit sind es laut UN 230 Millionen Frauen; in den vergangenen Jahren wurde meist die Zahl 200 Millionen genannt. Es handelt sich allerdings um Schätzungen; Statistiken gibt es nicht. Doch weibliche Genitalverstümmelung soll endlich der Geschichte angehören. Sie sei ein entsetzlicher Akt geschlechtsbezogener Gewalt, sagte UNO-Generalsekretär Antonio Guterres vor dem Welttag gegen weibliche Genitalverstümmelung. Seit 2003 wird immer am 6. Februar auf die Menschenrechtsverletzung aufmerksam gemacht. Trotzdem hält sich die grausame Praxis.

In Somaliland – es hat sich von Somalia abgespalten, ist international aber kein anerkannter Staat – kämpft die heute 87-jährige Edna Adan (Artikelbild) dagegen. Die Aktivistin, frühere Ministerin und heutige Kämpferin für einen unabhängigen Staat, hat selbst erlebt, was es heißt, wenn ohne Betäubung, Desinfektion und Schmerzmittel ein altes Messer zum Einsatz kommt; aber vor allem, was es bedeutet, wenn andere – meist Frauen – über den eigenen Körper bestimmen.

Detailliert beschreibt Adan in ihrer Biografie, wie sie als Mädchen jenen Tag erlebt hat, der ihr ganzes Leben veränderte. Gleichzeitig erinnert die Biografie an ihren Kampf gegen die Genitalverstümmelung, der Ende der 70er Jahre begann. Damals sprach sie bei einer Konferenz der Weltgesundheitsorganisation in Sudans Hauptstadt Khartum darüber und brach ein riesiges Tabu.

In den vergangenen Jahrzehnten ist die Zahl der betroffenen Mädchen zwar gesunken. Das klingt nach einem Erfolg. „Es ist nicht der Erfolg, den ich mir erhofft hatte“, resümierte Adan allerdings.

Mehr Tradition als Religion

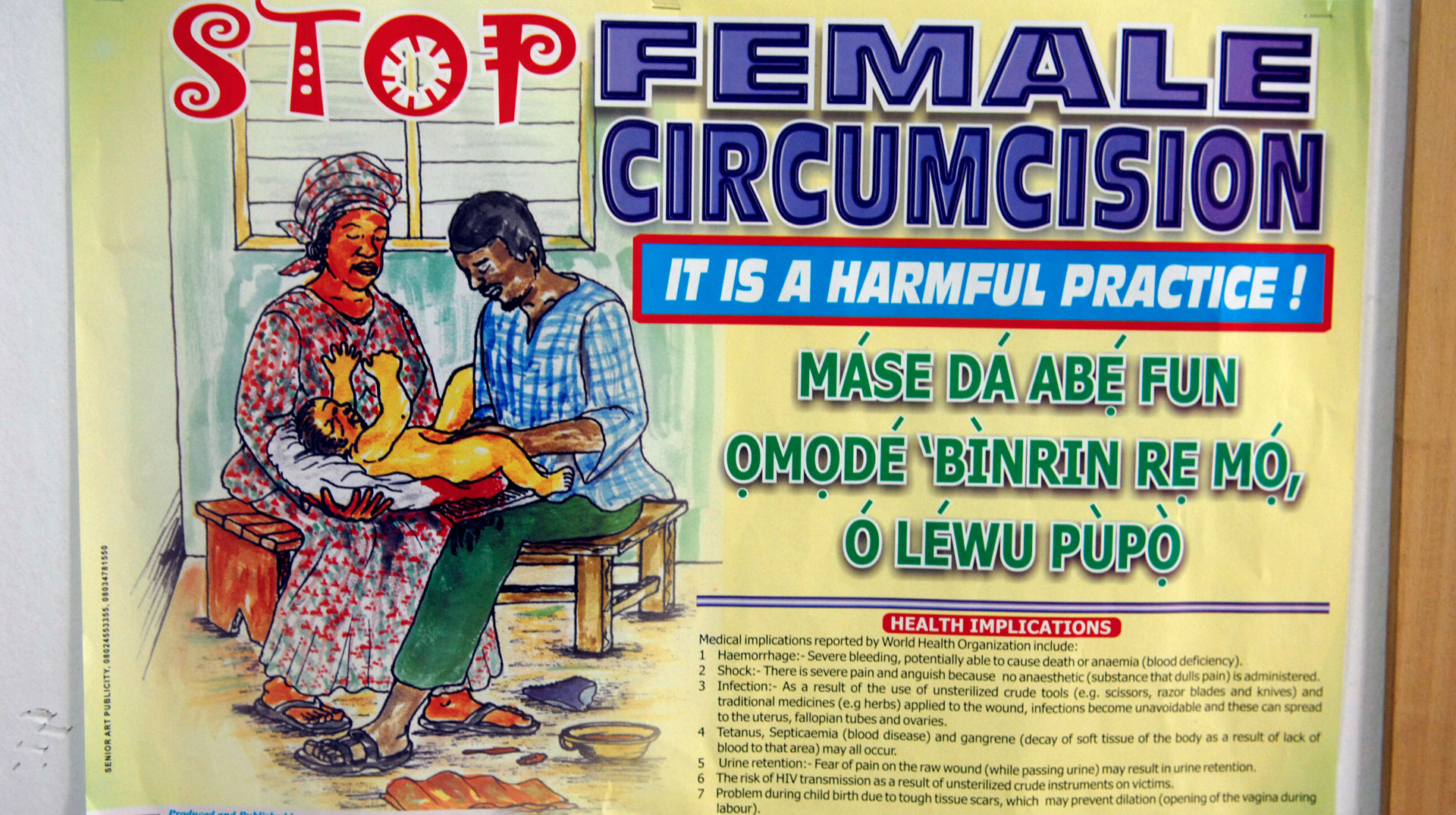

Deutliche Appelle von Organisationen und Statements der internationalen Gemeinschaft gibt es zwar reichlich. Um die Praxis zu beenden, ist jedoch viel Aufklärungsarbeit vor Ort nötig, vor allem in afrikanischen Ländern von Senegal bis nach Somalia. Organisationen müssen dafür aufs Land fahren. In Zeiten knapper Mittel, schlechter Infrastruktur und einer teils katastrophalen Sicherheitslage kein einfaches Unterfangen.

In Mali, wo die Rate bei etwa 83 Prozent liegt, nimmt die Organisation „Vereinigung für die Förderung der Rechte und des Wohlbefindens der Familie“ von Virginie Mounkoro auf sich. Statt auf laute Proteste zu setzen, fährt sie mit Krankenschwestern und Hebammen durch die Dörfer. Aufklärung über die medizinischen Konsequenzen bringt etwas. Jeder wolle schließlich Gesundheit für die eigenen Töchter. Doch die Aufklärungsarbeit sei langwierig und mühsam.

Dass Genitalverstümmelung bis heute passiert, hat oft mit Tradition zu tun. Für die Fortsetzung sind oft Frauen verantwortlich. Mütter und Tanten holen Beschneiderinnen ins Haus. Mitunter lautet die Begründung: Ohne die Praxis werden die Mädchen später nicht in der Gesellschaft akzeptiert. Allerdings gilt sie als grausame Kontrolle. Bei Typ III – insgesamt wird in vier Arten unterschieden – wird das gesamte Genital entfernt. Danach wird die Wunde bis auf ein kleines Loch zugenäht. Geschlechtsverkehr wird äußerst schmerzhaft bis unmöglich. Das soll für Enthaltsamkeit und eheliche Treue sorgen.

Mit Religion lässt sich Genitalverstümmelung weniger begründen. In vielen muslimisch geprägten Ländern Afrikas wie Marokko, Algerien und Tunesien ist weibliche Genitalverstümmelung nicht ganz unüblich. Allerdings fehlen häufig verlässliche Zahlen.

Das zeigt auch Niger. In dem Sahelstaat bekennen sich mehr als 95 Prozent der 26 Millionen Einwohner zum Islam. Doch bereits seit 2003 kann Genitalverstümmelung mit bis zu 20 Jahren Gefängnis bestraft werden. Heute sind laut Unicef nur noch zwei Prozent der Frauen betroffen.

Eine Rolle rückwärts versuchte vergangenes Jahr jedoch der Ministaat Gambia. Mit der Begründung „religiöser Reinheit“ sowie dem Schutz „kultureller Normen und Werte“ versuchten konservative Muslime, das 2015 beschlossene Verbot wieder zu kippen. Nach zahlreichen Protesten bleibt Genitalverstümmelung verboten.

Weibliche Genitalverstümmelung – Eine grausame Praxis überlebt

Verbot von Genitalverstümmelung in Gambia könnte fallen

Bischof Kohlgraf für konkretes Handeln gegen Genitalverstümmelung

Wie Nour der Kinderarbeit entkam

Internationaler Strafgerichtshof erlässt Haftbefehle gegen Taliban-Führung

Europarat: Einsatz für Frauenrechte zunehmend unter Anfeindung

Weibliche Genitalverstümmelung – Eine grausame Praxis überlebt

Verbreiteter Hexenwahn: Ordensfrau fordert verstärkten Kampf gegen Gewalt