Maximilian-Kolbe-Werks-Preis 2025 geht an einen Albaner

Freiburg/Oświęcim ‐ Zenel Drangu war 15 Jahre im Arbeitslager Spaç im stalinistischen Albanien inhaftiert. Doch er hat dafür gesorgt, dass dort eine Gedenkstätte entstehen konnte. Nun wurde sein Engagement mit einem Preis gewürdigt.

Aktualisiert: 24.11.2025

Lesedauer:

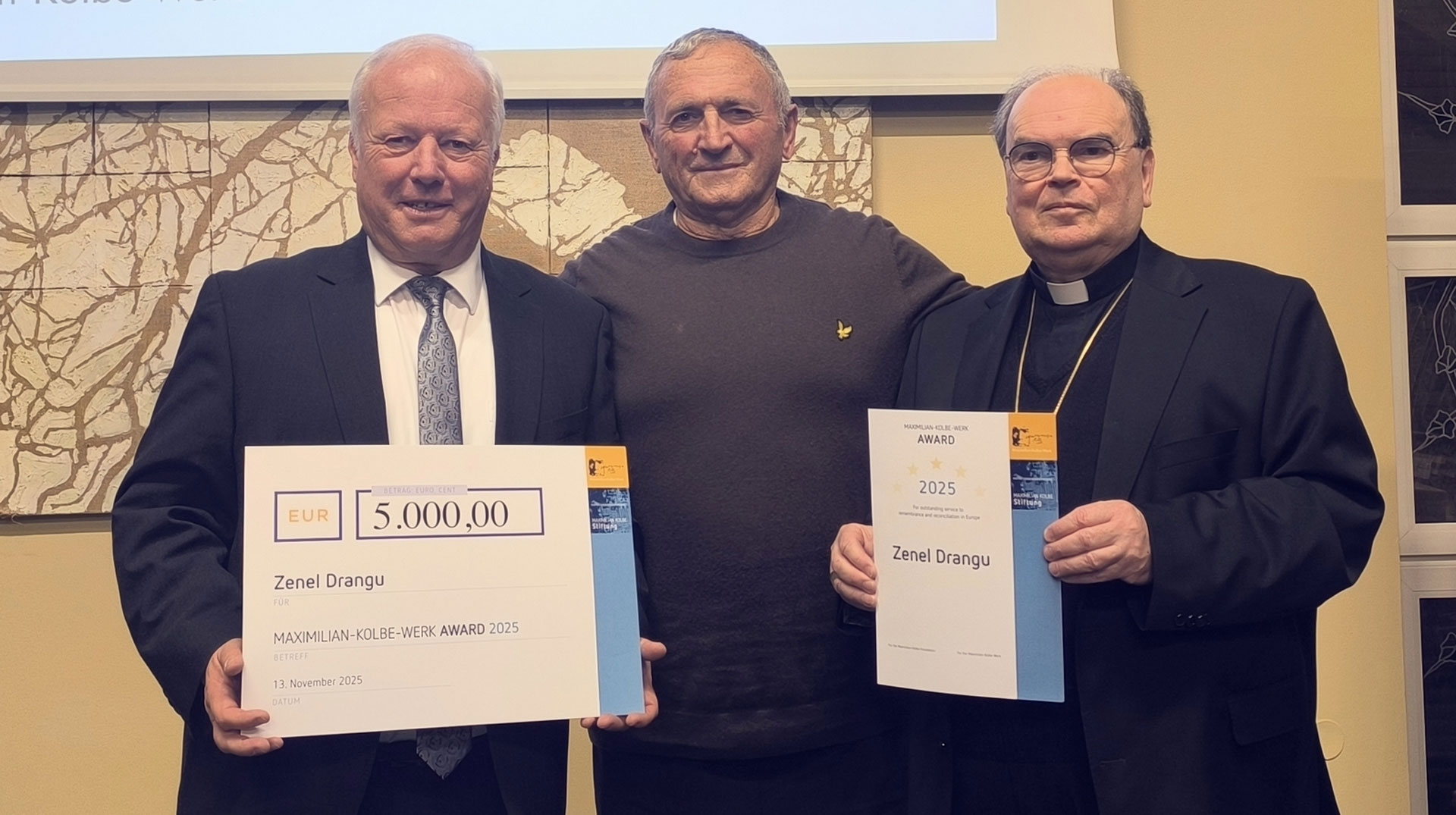

Der einst politisch verfolgte Albaner Zenel Drangu (Bildmitte) ist mit dem Maximilian-Kolbe-Werks-Preis ausgezeichnet worden. „Zenel Drangu war 15 Jahre im berüchtigten Arbeitslager Spaç im stalinistischen Albanien eingesperrt und hat in den letzten Jahren zusammen mit Mitstreitern dafür gesorgt, dass in Spaç eine Gedenkstätte entstehen konnte“, hieß es am Freitag zur Begründung.

Das Maximilian-Kolbe-Werk (Freiburg) und die Maximilian-Kolbe-Stiftung (Bonn) haben zum zweiten Mal den Maximilian-Kolbe-Werks-Preis verliehen. Die Preisverleihung fand auf der Jahrestagung beider Organisationen im polnischen Oświęcim/Auschwitz statt.

Der Augsburger Bischof Bertram Meier, Stiftungsratsvorsitzender der Maximilian-Kolbe-Stiftung, sagte laut Mitteilung in seiner Laudatio: „Es ist ein großes Hoffnungszeichen, auf Menschen wie Zenel Drangu zu treffen.“ Er sei seit vielen Jahren der Vorsitzende der Gesellschaft der politischen Verfolgten und ihrer Familien in der albanischen Stadt Shkoder.

„Seiner Beharrlichkeit, Weisheit und Kreativität ist es zu verdanken, dass die von der kommunistischen Gewalt in Albanien Betroffenen eine verlässliche Stimme haben“, sagte Meier. „Was uns an Herr Drangu in besonderer Weise beeindruckt, ist, dass er dem Hass und der Sehnsucht nach Rache nie Raum gegeben hat“, betonte der Bischof. „Vielmehr hat er mit großer Ruhe und Umsicht Wege gesucht und gefunden, um die Fragen nach Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit im Umgang mit der Geschichte des Kommunismus wirksam zur Geltung zu bringen.“

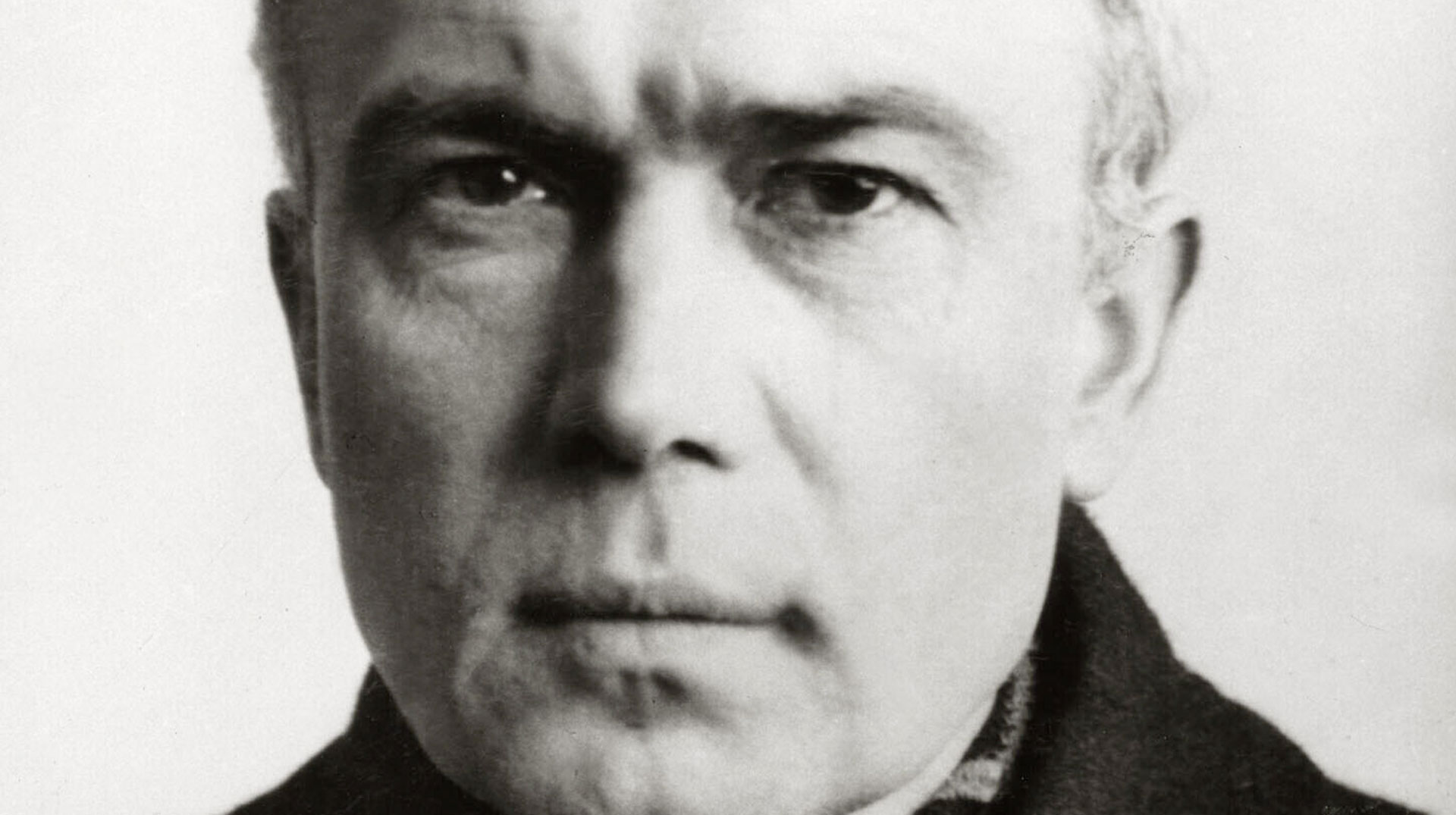

Die katholische Hilfsorganisation Maximilian-Kolbe-Werk setzt sich für Überlebende der nationalsozialistischen Konzentrationslager und Ghettos in Mittel- und Osteuropa ein. Benannt ist sie nach dem 1941 im Konzentrationslager Auschwitz ermordeten polnischen Franziskanerpater Maximilian Kolbe.

KNA

Maximilian-Kolbe-Werks-Preis 2025 geht an einen Albaner

Der Gewalt nicht das letzte Wort lassen

Bischof Bertram Meier übernimmt Ratsvorsitz der Maximilian-Kolbe-Stiftung

50 Jahre Unterstützung für Überlebende der Ghettos und Konzentrationslager

Erzbischof em. Schick betont Kolbes Botschaft der Menschlichkeit in Zeiten des Krieges

Vor 40 Jahren wurde Pater Maximilian Kolbe heiliggesprochen

Erzbischof Schick: Erfahrungen der Versöhnungsprozesse in Europa heute nutzen

„Wir müssen mit den Erinnerungen leben, bis wir sterben“