Der „Katakombenpakt“ für eine arme und dienende Kirche

Rom ‐ Er war ein Nebenschauplatz des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und doch betraf er eine Kernbotschaft der Kirche: Der „Katakombenpakt“ von rund 40 Bischöfen der Weltkirche wies ihr denselben Weg wie zuletzt Papst Franziskus.

Aktualisiert: 06.11.2025

Lesedauer:

„Wie sehr wünsche ich mir eine arme Kirche für die Armen!“ Dieser Ausruf aus den ersten Tagen der Amtszeit von Papst Franziskus (2013-2025) hat viele in der Kirche aufgeschreckt. Eine arme Kirche? Bitte nicht! Immer wieder zielte der Papst aus Lateinamerika auf Pomp, Selbstzufriedenheit und Äußerlichkeiten, auf Klerikalismus und auf die Beschäftigung mit sich selbst. All das war nicht wirklich neu; es stand in einer langen Tradition – in die sich auch Papst Leo XIV. zuletzt in seinem ersten Lehrschreiben „Dilexi Te“ ausdrücklich stellte.

Diese Tradition beinhaltet nicht nur den theologischen Armutsstreit des Mittelalters, sondern etwa auch den sogenannten Katakombenpakt: Kurz vor Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils, am 16. November 1965, vor genau 60 Jahren, trafen sich rund 40 Bischöfe aus allen Erdteilen in der römischen Domitilla-Katakombe und verpflichteten sich auf eine dienende und arme Kirche. Der Pakt griff das Leitwort des verstorbenen Konzilspapstes Johannes XXIII. (1958-1963) von einer „Kirche der Armen“ auf.

Ihrer Selbstverpflichtung schlossen sich später weitere 500 Bischöfe an. Sie enthält unter anderem das Bemühen, „so zu leben, wie die Menschen um uns her üblicherweise leben, im Hinblick auf Wohnung, Essen, Verkehrsmittel“, sowie den Verzicht, „als Reiche zu erscheinen wie auch wirklich reich zu sein“, insbesondere in Amtskleidung und Insignien.

Die Bischöfe kündigten an, die Finanz- und Vermögensverwaltung ihrer Diözesen in die Hände fachkundiger Laien zu legen, „damit wir Hirten und Apostel statt Verwalter sein können“. Auch lehnten sie es ab, „mit Titeln oder Bezeichnungen angesprochen zu werden, in denen gesellschaftliche Bedeutung oder Macht zum Ausdruck gebracht werden (Eminenz, Exzellenz, Monsignore ...)“. Sie wollten als „Padre“, Vater, angesprochen werden. Ausdrücklich verpflichteten sie sich zum „Dienst an den wirtschaftlich Bedrängten, Benachteiligten und Unterentwickelten“. Das Schreiben endete mit der Bitte: „Gott helfe uns, unseren Vorsätzen treu zu bleiben.“

Diese Vorsätze erneuern und weiterführen wollten wiederum mehr als 40 Bischöfe, die 54 Jahre später, im Rahmen der Amazonas-Synode im Oktober 2019, am selben Ort einen zweiten „Katakombenpakt für das gemeinsame Haus“ unterzeichneten. Darin verpflichteten sie sich zum Schutz Amazoniens und seiner Bewohner, zu respektvoller Verkündigung des Evangeliums, einer synodalen Kirche unter Beteiligung und Mitverantwortung von Laien, vor allem Frauen, sowie zu einem nachhaltigen Lebensstil.

An der Seite der Campesinos

Dieser zweite Katakombenpakt sollte auch den ersten von 1965 bekräftigen. Er war aber auch eine eigene Selbstverpflichtung, gemäß der Papst-Enzyklika „Laudato Si“ soziale, kulturelle und ökologische Anliegen vernetzt anzugehen. Der 2022 gestorbene brasilianische Kardinal Claudio Hummes, Berichterstatter der parallel tagenden Amazonas-Synode, mahnte – ganz im Sinne von Franziskus - seine Mitbrüder zu einem konkret gelebten Zeugnis und zum Gebet.

Treibende Kräfte des ersten Katakombenpakts waren Helder Camara (1909-1999), damals frisch ernannter Erzbischof von Olinda und Recife in Brasilien, und Bischof Manuel Larrain von Talca/Chile (1900-1966), der Vorsitzende des Lateinamerikanischen Bischofsrates CELAM. Die Kontinuität mit damals unterstrich Kardinal Hummes 2019, als er dem Mit-Initiator des zweiten Paktes und langjährigen Bischof von Xingu, Erwin Kräutler (86), Camaras Stola von damals überreichte.

Beim Konzil in den 60er Jahren waren die Lateinamerikaner – obwohl sie mehr als ein Fünftel der Teilnehmer und fast die Hälfte der Katholiken weltweit stellten – nicht durch viele Wortmeldungen aufgefallen. Sie beziehungsweise ihre Gläubigen hatten eine ganz andere Perspektive auf die Verheutigung der kirchlichen Botschaft und ganz andere Probleme als die der europäischen Postmoderne: Massenverelendung in Straßen und Dörfern, Menschenrechtsverletzungen, heraufziehende Bürgerkriege und Diktaturen von rechts und links.

Allerdings hatte auch der zweite Konzilspapst, Paul VI. (1963-1978), ein sehr offenes Ohr für den Einsatz von Bischöfen zugunsten einer dem Evangelium gemäßen Gestalt von Kirche. Ausdrücklich gab er Lateinamerikas Bischöfen den Auftrag, das Problem der Unterentwicklung in ihrer Seelsorge anzupacken und deutlich die Stimme zu erheben. Ein konkretes Ergebnis waren die „Kleinen Bischöfe“ Lateinamerikas, die sich explizit an die Seite der Landarbeiter (Campesinos) und gegen die Unterdrücker stellten – statt wie zuvor so oft auf die Seite der Mächtigen.

Aus dem Konzilstagebuch von Helder Camara (1909-1999), damals Weihbischof in Rio de Janeiro, 3. November 1962:

„Ich komme soeben zurück vom Pontifikalamt (...) in Ehrung des Papstes, der den vierten Jahrestag seiner Krönung begeht. Ich war offenen Herzens hingegangen, denn Johannes XXIII. ist ein Mensch, den die Vorsehung gesandt hat. Doch dann ging ich betrübt wieder nach Hause, so wie nach dem Pontifikalamt bei der Eröffnung. (...) Auf die nichtkatholischen Beobachter ist die Wirkung (...) äußerst negativ: ein Exzess an Pomp und keine gemeinschaftliche Liturgie. Es bedrückt mich sehr zu sehen, wie das Volk – einschließlich der von weither angereisten Pilger – draußen auf dem Petersplatz bleiben müssen: Es gehen die Bischöfe rein, und die Tore schließen sich.

(...) Die drei päpstlichen Wächter in schwerer Uniform – lächerlich, etwa, wenn sie sich beim Segen niederknien mit dem rechten Knie, während sie mit der linken Hand salutieren, weil sie mit der rechten die Lanze halten müssen. (...) Dann kommt der Papst auf seinem Thronsessel, von vier Männern auf den Schultern getragen, mit einer dreifachen Krone auf dem Kopf und einer perfekten Renaissance-Szenerie drumherum. Niemand sagte etwas, niemand sang (...).

Alles stand im krassen Gegensatz zu den Worten des Papstes, der vom „Diener der Diener“ sprach, vom guten Hirten und von Bescheidenheit und Demut. Ich spüre da die Zwangsveranstaltung heraus, von der er sich noch nicht befreien kann. (...) Und ich träume von dem Tag, da der Stellvertreter Christi frei sein kann von allem Prunk und Gepränge, über das die Snobs und die Edlen sich freuen, was jedoch für die Kleinen und die Nichtglaubenden ein Ärgernis ist.“

Der „Katakombenpakt“ für eine arme und dienende Kirche

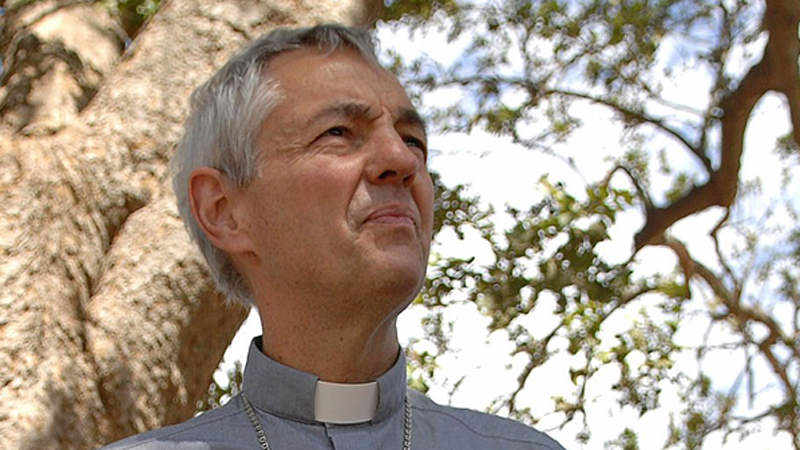

Letzter europäischer Erstunterzeichner des „Katakombenpakts“ gestorben

Der „Katakombenpakt“ und die „Solidarwerke“

Ein neuer Morgen für die Kirche

Der „Katakombenpakt“ für eine arme und dienende Kirche

Vor 60 Jahren: Vatikan fasst seine Haltung zu Nichtchristen neu

Jüngerinnen und Jünger im Aufbruch: Kirchenversammlung in Mexiko-Stadt

Erzbischöfe erinnern an 55 Jahre deutsch-polnischer Briefwechsel

Früherer Misereor-Chef und Weihbischof Leo Schwarz gestorben

Neue Heilige für Krisenzeiten

50 Jahre Konferenz von Medellín