„Die Indigenen sind die Ärmsten dieses Kontinents“

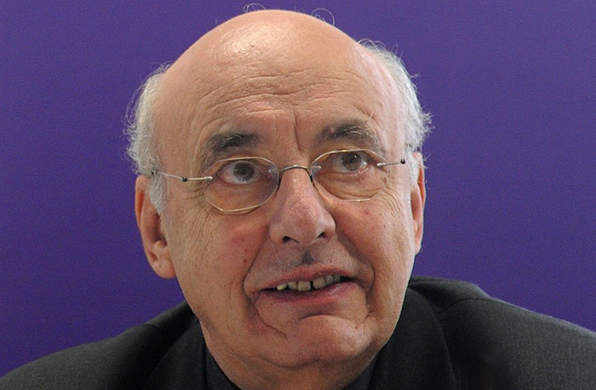

Mexiko ‐ Mexikos Indigene liegen dem Papst am Herzen. Deshalb besucht er heute den Bundesstaat Chiapas, der noch stark von den indigenen Völkern geprägt ist. Ein Gespräch mit Adveniat-Chef Bernd Klaschka über das Verhältnis der Kirche zu den indigenen Kulturen und das Erbe des Indigenen-Bischofs Samuel Ruiz.

Aktualisiert: 15.02.2016

Lesedauer:

Mexikos Indigene liegen dem Papst am Herzen. Deshalb besucht er heute den Bundesstaat Chiapas, der noch stark von den Indigenenkulturen geprägt ist. Zugleich ist Chiapas im äußersten Süden das Armenhaus des Landes. Darüber sprach Radio Vatikan mit dem Hauptgeschäftsführer des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat, Prälat Bernd Klaschka.

Frage: Franziskus will in San Cristobal de las Casas in Chiapas die Indigenensprache Nahuatl zur Liturgiesprache erheben. Inwiefern ist dieser Akt Teil einer kirchlichen Entwicklung, die schon länger andauert?

Klaschka: Wenn er die Nahuatl-Sprache zur Liturgiesprache erhebt, kommt er den Menschen in Mexiko sehr entgegen. Hier ist auch eine Verbindung zur Erscheinung der Jungfrau von Guadalupe, die sich Juan Diego in Nahuatl mitgeteilt hat. Die Erscheinungserzählung ist in Nahuatl verfasst. Im Oktober vergangenen Jahres ist erstmals in der Basilika von Guadalupe eine Eucharistie gefeiert worden – nur in Nahuatl, vom Bischof von San Cristobal de las Casa, Felipe Arizmendi. Der Papst hat auch vor einem Jahr den Taufritus in einer indigenen Sprache des Staates Chiapas approbiert. Das war auch ein Zugehen und Ernstnehmen der Kultur der Indigenen.

Frage: Welche Signalwirkung geht davon aus, wenn Nahuatl, eine der großen Indigenensprachen Mexikos, nun offiziell Liturgiesprache wird?

Klaschka: Der Papst legt hier den Schwerpunkt darauf, dass wir in der Sprache der Indigenen, der Sprache anderer Kulturen, evangelisieren und von dort aus auch das Evangelium verstehen müssen. Er weitet den Horizont des Evangeliums aus, der ja in der Theologiegeschichte oder in der Kirchengeschichte europäisch geprägt war und bis heute ist. Ich glaube, hier wird das Bemühen des Papstes deutlich, wirklich Weltkirche zu werden. In San Cristobal de las Casas, in Chiapas, der einer der ärmsten Staaten Mexikos ist, wird er noch einmal deutlich die Option der Kirche Lateinamerikas für die Armen herausstellen.

Frage: Es heißt, Papst Franziskus habe damals als Kardinal Bergoglio bei der lateinamerikanischen Bischofsversammlung von Aparecida vor neun Jahren begriffen, dass die Indigenen eine Herausforderung für die katholische Kirche sind, der es sich zu stellen gilt. Können Sie das bestätigen?

Klaschka: Wir haben in Aparecida sehr intensiv über die Frage der indigenen Kulturen, der Inkulturation des Evangeliums gesprochen, diskutiert und nachgedacht. Das wurde auch in dem Abschlussdokument von Aparecida deutlich. Soll das Evangelium ins Herz Lateinamerikas kommen, dann muss man die indigenen Kulturen erstnehmen. Denn wir haben eine große Mestizenkultur, eine Mischung indigener und westlicher Kultur. Die Dominanz hat jedoch noch immer die westliche Kultur. Wir möchten aber als katholische Kirche, dass das Evangelium wirklich bis in die Wurzel der Existenz dieser Menschen hineinkommt. Durch die Kontakte in Aparecida ist Papst Franziskus noch einmal einen Schritt weitergegangen: von der Armut hin zu den Indigenen, die im Grunde auch die Ärmsten dieses Kontinents sind. Hier vereinen sich Inkulturation und die Option für die Armen. Deswegen geht der Papst auch nach San Cristobal de las Casas.

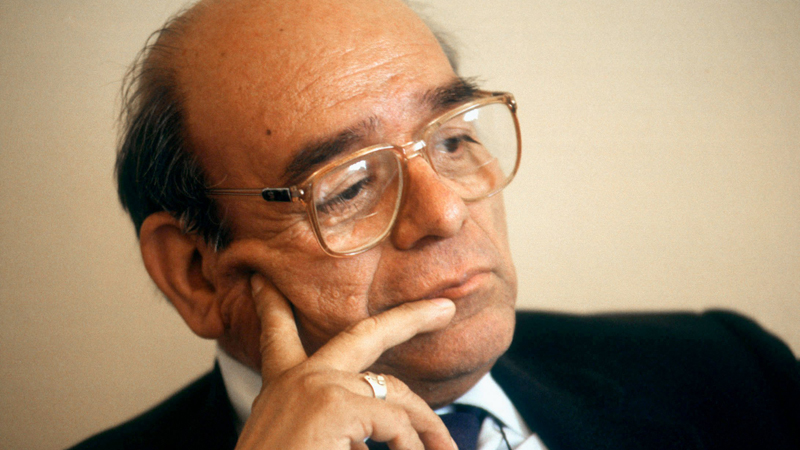

Frage: Genau dort gab es 40 Jahre lang einen bedeutenden Bischof, Samuel Ruiz, der sich geistlich wie auch politisch einsetzte für die Versöhnung in diesem Bundesstaat. Franziskus wird sein Grab in der Kathedrale sehen. Was ist das Erbe von Bischof Ruiz heute?

Klaschka: Bischof Ruiz hat wahrgenommen, wie wichtig es ist, das Evangelium in die Herzen der Menschen in Chiapas hineinzutragen. Daher hat er pastorale Strategien entwickelt und gesagt, die Kirche muss vor Ort bleiben. Er hat also indigene Führungspersönlichkeiten aus verschiedenen Orten und Völkern genommen und ihnen den Weg geöffnet zum Diakonat, wie er im Zweiten Vatikanischen Konzil aufgezeigt worden ist. In Chiapas gab es nur wenige Priester. Ruiz wählte den Weg des Diakonats, weil dieser stärker inkulturiert ist in den Kulturen der Völker von Chiapas oder in ganz Lateinamerika. Die Lebensform des katholischen Priesters auf Weltebene passt hingegen schwer in die Herzen der Indigenen hinein.

Frage: Warum?

Klaschka: Die Indigenen haben eine andere Auffassung vom Zusammenleben zwischen Mann und Frau als zum Beispiel die Wertschätzung eines Zölibats. Es ist in Lateinamerika immer wieder eine große Herausforderung gewesen, diese Lebensform motivierend darzustellen. Wenn der Papst jetzt nach San Cristobal de las Casas geht, will er damit betonen, dass dieser Weg der Inkulturierung des Evangeliums, den Samuel Ruiz mit der Option für die Armen begonnen hat, ein Weg ist, den die Kirche weitergehen soll.

Frage: Freilich gab es innerkirchlich auch Widerstand gegen diesen Weg der verstärkten Weihe von ständigen Diakonen unter den Indigenen. Denn es führte – so war die Kritik – zu einem Ungleichgewicht zwischen Priestern und Diakonen und wurde dann auch ausgesetzt mit der Emeritierung von Bischof Ruiz im Jahr 2000. Wie hat sich die Lage in der Zwischenzeit entwickelt?

Klaschka: Inzwischen kann sein Nachfolger, Bischof Arizmendi, wieder indigene Männer zu Diakonen weihen. Das war eine klare Entscheidung der römischen Kurie (2014, Anm.) dahingehend, dass der Weg von Bischof Ruiz anerkannt wird als ein Weg, das Evangelium in Chiapas und vielen anderen Gegenden lebendig zu halten. Zuvor gab es Missverständnisse und – so wie ich glaube – auch eine fehlende Kenntnis der Situation von Chiapas in Rom – nicht im Sinne von rational denken, sondern von Herzenserkennen.

Frage: Bischof Ruiz war politischer Vermittler in den Zapatisten-Unruhen der 1990er Jahre. Wie ging das genau?

Klaschka: Bischof Ruiz war jemand, der von allen in den Konflikt verwickelten Parteien als Vermittler anerkannt wurde – auch von den Indigenen. 1994 kam es in Chiapas zum bewaffneten Aufstand der indigenen Zapatisten. Die mexikanische Regierung hat sofort eingegriffen. Sie hatte den Eindruck, Bischof Ruiz würde aufgrund seiner Option für die Armen diesen Aufstand befürworten, was nicht der Fall war. Es wurde klar, dass er Gewalt ablehnt. Das will ich deutlich sagen. Aber für die Rechte der Indigenen, dass sie als Menschen anerkannt werden, dass Schulen und Krankenhäuser gebaut werden, dass Infrastrukturmaßnahmen ergriffen werden und dass die natürlichen Ressourcen nicht aus dem Land herausgeholt werden – dafür ist er sehr eingetreten.

Frage: Wie kommt es, dass dieses soziale Engagement der Kirche – verkörpert in Bischof Ruiz – solche Missverständnisse hervorrief?

Klaschka: Wer sich dazu einmal stark positioniert wie Bischof Ruiz – und das habe ich selbst erlebt in Mexiko – wer damals in den 90er Jahren sich für die Armen einsetzte oder soziale Initiativen ergriff, wurde sehr leicht und schnell als Kommunist verdächtigt. Das war die Atmosphäre. In dieser Atmosphäre muss man die Vermittlerrolle von Samuel Ruiz sehen, der sich stark bemüht hat, die Konfliktparteien an einen Tisch zu bekommen. Das ist ihm auch gelungen. Es ist noch ein weiter Weg, die Anerkennung der indigenen Kulturen in der mexikanischen Gesellschaft und im Staat zu erreichen, aber ich glaube der erste Schritt ist getan.

© Radio Vatikan