„Motor der deutsch-polnischen Versöhnung“

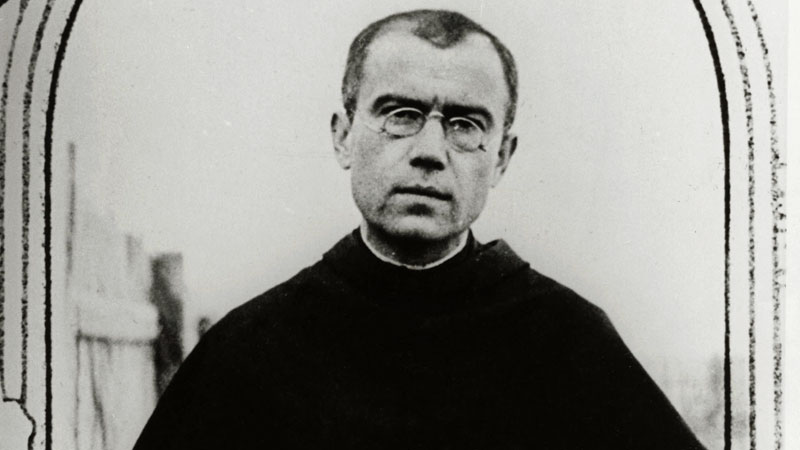

Geschichte ‐ Er ging anstelle eines jungen Familienvaters in den Hungerbunker im Konzentrationslager Auschwitz. Dort starb Maximilian Kolbe am 14. August 1941, also am Sonntag vor genau 75 Jahren. Für den Bamberger Erzbischof Ludwig Schick ist der polnische Franziskanerpater ein Symbol der Versöhnung.

Aktualisiert: 20.10.2023

Lesedauer:

Er ging anstelle eines jungen Familienvaters in den Hungerbunker im Konzentrationslager Auschwitz. Dort starb der polnische Franziskanerpater Maximilian Kolbe am 14. August 1941, also am Sonntag vor genau 75 Jahren. Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick ist Stiftungsratsvorsitzender der 2007 gegründeten Maximilian-Kolbe-Stiftung. Im Interview spricht Schick über die Bedeutung Kolbes und die Versöhnungsarbeit der Stiftung.

Frage: Herr Erzbischof, welche Bedeutung hat ein Mensch wie Maximilian Kolbe, der vor 75 Jahren im KZ Auschwitz starb?

Schick: Maximilian Kolbe ist Zeuge dafür, dass das Evangelium die Quelle des Heils und des Friedens ist für jeden einzelnen Menschen und für die ganze Welt. Außerdem stellt er ein leuchtendes Zeichen selbstloser Liebe dar, die Angst überwindet und sich für die Mitmenschen einsetzt, ohne auf sich selbst zu achten und die auch Terror und Gewalt besiegt. Für mich ist der Heilige auch ein Vorbild für ein authentisches christliches Leben und der Beweis dafür, dass es Kräfte der Liebe und des Wohlwollens gibt, die größer sind als wir selber. Sie kommen von Gott.

Frage: Wie wichtig ist Maximilian Kolbe für die deutsch-polnische Versöhnungsarbeit?

Schick: Maximilian Kolbe spielt im Versöhnungsprozess zwischen Deutschen und Polen von Anfang an eine entscheidende Rolle. Der heilige Papst Johannes Paul II. hat ihn seit 1963 immer neu als „Patron und Motor der Versöhnung“ bezeichnet, verehrt und propagiert. Die deutsch-polnische Versöhnung war und ist ohne Versöhnung in Auschwitz nicht möglich. Dort, im Hungerbunker, hat Maximilian Kolbe bewiesen, dass die Liebe Christi stärker ist als alle Verbrechen, aller Terror, alle Menschenverachtung und millionenfache Morde.

Als Symbol der deutsch-polnischen Versöhnung kann er auch andere notwendige und gewünschte Versöhnungsprozesse in der ganzen Welt begleiten und fördern, zum Beispiel in der Ukraine, in Russland, in den Balkanstaaten, aber auch in Ruanda, Burundi und im Sudan. In der Liebe Christi ist Versöhnung nach gewaltbelasteter Vergangenheit möglich. Dafür steht Maximilian Kolbe.

Frage: Es gibt schon sehr lange das Maximilian-Kolbe-Werk. Sie sind indes Stiftungsratsvorsitzender der Maximilian-Kolbe-Stiftung. Warum brauchte es noch die zusätzliche Gründung 2007?

Schick: Die Maximilian-Kolbe-Stiftung ist keine zusätzliche Gründung. Das Maximilian-Kolbe-Werk wurde 1973 von den deutschen Katholiken als humanitäres Werk gegründet, das den Überlebenden der nationalsozialistischen Konzentrationslager und Ghettos Unterstützung und Hilfe zuwenden sollte. Es hat großartige Arbeit für die Opfer des Nationalsozialismus geleistet. Dadurch hat es auch den Friedensprozess zwischen Deutschen und Polen und anderen Nationen, die vom Hitler-Terror heimgesucht wurden, gefördert. Die KZ-Opfer werden aber immer weniger. Deshalb hat das Werk selber zusammen mit der deutschen und der polnischen Bischofskonferenz beschlossen, die Maximilian-Kolbe-Stiftung als Nachfolgeorganisation zu gründen.

Wenn es keine KZ-Opfer mehr gibt, weil alle verstorben sind, dann werden die Versöhnungs- und Friedensprozesse noch nicht abgeschlossen sein. Die Stiftung sieht ihren Sinn und Zweck darin, vor allem junge Menschen zu Promotoren der Versöhnung und des Friedens für ihre Länder auszubilden. Dafür organisiert sie Workshops und Symposien, Wallfahrten und Gottesdienste, Ausstellungen und wissenschaftliche Kongresse.

Frage: Was unterscheidet die Projekte der Stiftung von anderen Projekten der Versöhnungsarbeit?

Schick: Der Hauptunterschied besteht darin, dass bei der Stiftung das Evangelium die Basis für die Versöhnungsarbeit ist. Evangelium Jesu Christi beinhaltet konkret: Unantastbare, von Gott jedem Menschen gegebene Würde und für alle Menschen die gleichen Grundrechte; es beinhaltet den Aufruf, stets neu zu vergeben und zu verzeihen. Es legt Zeugnis davon ab, dass in der Liebe Christi der Mensch alles vermag und Versöhnung und Frieden für alle erreichen kann.

Frage: Welches konkrete Beispiel aus der Stiftung macht für Sie deren Aufgabe am besten deutlich?

Schick: Ich möchte auf den Workshop hinweisen, den die Stiftung seit 10 Jahren jedes Jahr um den Gedenktag des heiligen Maximilian Kolbe (14. August) herum organisiert. Junge Menschen aus ganz Europa, vor allem aus Osteuropa, Ukraine, Russland, Kroatien, Serbien, aber auch aus Irland, Spanien kommen zusammen, hören sich Vorträge an, bedenken, was in Auschwitz zwischen 1940 und 1945 geschehen ist und dass auf dem Gelände des Konzentrationslagers ehemalige Feinde sich die Hände gereicht haben. Sie sprechen mit Überlebenden des KZ. Sie betrachten das Evangelium, feiern Gottesdienst und nehmen den Auftrag mit nach Hause, sich für Versöhnung und Frieden in ihren Nationen und über ihre Nationen hinaus weltweit einzusetzen.

Von Christian Wölfel (KNA)

© KNA