„Bruder der Armen“

Befreiungstheologie ‐ Weltweit war er als „Bruder der Armen“ bekannt und geschätzt: Wie kaum ein anderer verkörperte der verstorbene brasilianische Bischof Dom Helder Camara (1909-1999) nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) die Theologie der Befreiung und die Hinwendung der katholischen Kirche zu den Armen, die heute auch Papst Franziskus immer wieder betont. Nachdem der Vatikan Ende Februar Grünes Licht gab, beginnt nun am Sonntag in seiner Bischofsstadt Recife mit einer Messe der Seligsprechungsprozess.

Aktualisiert: 12.07.2015

Lesedauer:

Weltweit war er als „Bruder der Armen“ bekannt und geschätzt: Wie kaum ein anderer verkörperte der verstorbene brasilianische Bischof Dom Helder Camara (1909–1999) nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962–1965) die Theologie der Befreiung und die Hinwendung der katholischen Kirche zu den Armen, die heute auch Papst Franziskus immer wieder betont. Nachdem der Vatikan Ende Februar Grünes Licht gab, beginnt nun am Sonntag in seiner Bischofsstadt Recife mit einer Messe der Seligsprechungsprozess.

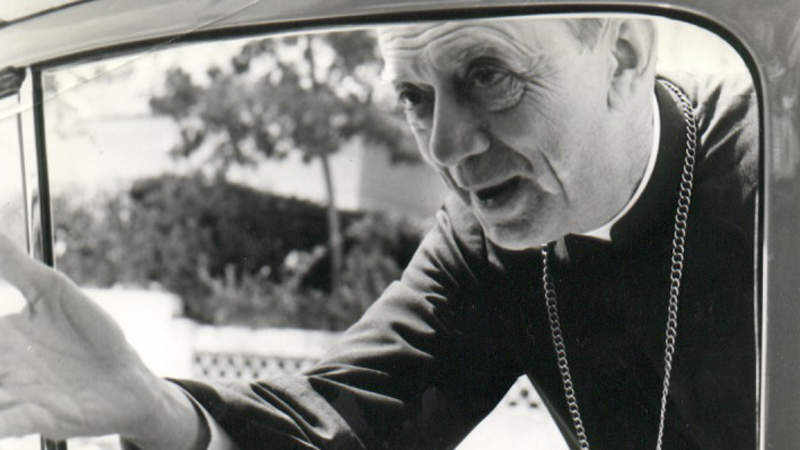

Es scheint beinahe, als seien in den vergangenen Jahrzehnten gerade Personen von schmaler Statur große Persönlichkeiten der Kirche geworden. Wie Mutter Teresa oder Frere Roger zählt Helder Pessoa Camara zu diesen Großen des 20. Jahrhunderts. In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962–1965) war er der bekannteste Bischof Lateinamerikas. Sein Name steht für eine Kirche, die sich aus der jahrhundertelangen Verstrickung mit den Reichen und Mächtigen gelöst und an die Seite der Armen gestellt hat. Beim Konzil war er ein unermüdlicher Mahner zum prophetischen Aufbruch: „Gott lebt in besonderer Weise in den Armen“, so seine Botschaft.

Camara wurde am 7. Februar 1909 als elftes von 13 Kindern einer Familie in Fortaleza geboren. 1931 empfing er die Priesterweihe, engagierte sich rasch für soziale Anliegen und die Arbeiterschaft; 1952 folgte die Bischofsweihe. Wenige Jahre später hatte der junge Weihbischof in Rio de Janeiro sein Bekehrungserlebnis: „Diese Favelas“, sagte ihm ein alter Mitbruder, auf die Elendshütten zeigend, „sind eine Beleidigung für den Schöpfer“. Camara erkannte, wie er sagte, in den Armen das Antlitz Jesu und wurde zum prominentesten Kämpfer gegen die soziale Ungerechtigkeit, die er eine „kollektive Sünde“ nannte. Camara verkörperte die Theologie der Befreiung .

Streiter für Menschenrechte und Demokratie

Seit 1964 Erzbischof von Olinda und Recife im armen Nordosten Brasiliens, erregte er politisch immer häufiger Anstoß. Er legte sich mit der Militärdiktatur (1964–1985) an, kämpfte für Menschenrechte und die Forderung nach Rückkehr zur Demokratie. Camara gründete nicht nur die Brasilianische Bischofskonferenz, sondern auch die ersten Basisgemeinden. Als er 1970 in Paris öffentlich über die grauenvollen Folterungen durch brasilianische Militärs sprach, gab es zunächst eine Pressekampagne gegen ihn. Dann schwiegen ihn die Medien des Landes zehn Jahre lang tot. Kritiker sprachen vom „roten Bischof“. In Europa wurde der lateinamerikanische Kirchenmann umso berühmter.

Der furchtlose und tief fromme Mann, der die halbe Nacht im Gebet zubrachte, der das Bischofspalais den Obdachlosen öffnete, war in Kirche und Welt gleichermaßen umstritten. Durfte man die Weltwirtschaftsordnung so pauschal infrage stellen, wie dieser Dritte-Welt-Bischof es ungeniert und unermüdlich tat? An dieser Frage schieden sich die Geister. Mit seiner Botschaft „Entwicklung ist Frieden, Unterentwicklung ist Krieg“ musste Camara polarisieren. Unter Papst Franziskus, eineinhalb Jahrzehnte nach seinem Tod und nach einer langen globalen Finanzkrise bekommen manche seiner Äußerungen einen neuen aktuellen, prophetischen Klang.

Camara trat konsequent für das Prinzip der Gewaltlosigkeit ein. Trotzdem galt er vielen als verkappter Kommunist oder politischer Aufrührer. Für seine Anhänger blieb er ein glaubwürdiger Vorkämpfer der nachkonziliaren Kirche für eine gerechtere Welt.

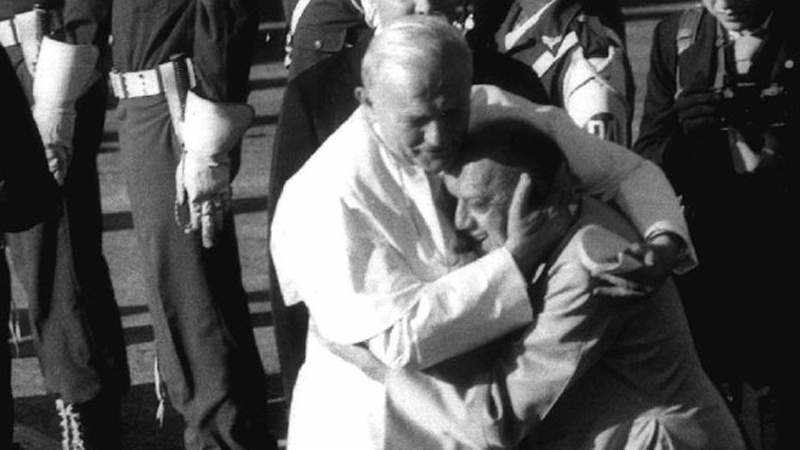

Als er 1985 in Ruhestand ging, bekam seine Erzdiözese einen erzkonservativen Nachfolger, der die Uhren zurückdrehte. Camara hielt sich mit Bewertungen zurück. Papst Johannes Paul II. (1978–2005) würdigte ihn in einem Kondolenzschreiben 1999 als „engagierten Seelsorger“ und erinnerte an seine „unzähligen pastoralen Aktivitäten“. Camaras Leichnam ist in der Kathedrale von Recife bestattet - wo am Sonntag eine neue Station seiner kirchlichen Karriere beginnt.

Von Christoph Strack (KNA)