Wenn alle Dämme brechen

Am vergangenen Freitag wussten sich die Behörden in Pakistan nicht mehr anders zu helfen. Die Armee rückte aus in der östlichen Provinz Punjab, um einen Damm nahe der Millionenmetropole Multan zu sprengen. Auf diese Weise sollte verhindert werden, dass auch die „Stadt der Heiligen“ mit ihren Mausoleen und Moscheen aus dem 13. und 14. Jahrhundert den Fluten zum Opfer fiel. Multan scheint gerettet, aber die Folgen tagelangen Starkregens im Himalaya machen den Bewohnern Indiens und Pakistans weiter zu schaffen. Mehr als eine Million Menschen sind laut Caritas international von der Katastrophe betroffen.

Aktualisiert: 04.01.2023

Lesedauer:

Am vergangenen Freitag wussten sich die Behörden in Pakistan nicht mehr anders zu helfen. Die Armee rückte aus in der östlichen Provinz Punjab, um einen Damm nahe der Millionenmetropole Multan zu sprengen. Auf diese Weise sollte verhindert werden, dass auch die „Stadt der Heiligen“ mit ihren Mausoleen und Moscheen aus dem 13. und 14. Jahrhundert den Fluten zum Opfer fiel. Multan scheint gerettet, aber die Folgen tagelangen Starkregens im Himalaya machen den Bewohnern Indiens und Pakistans weiter zu schaffen. Mehr als eine Million Menschen sind laut Caritas international von der Katastrophe betroffen.

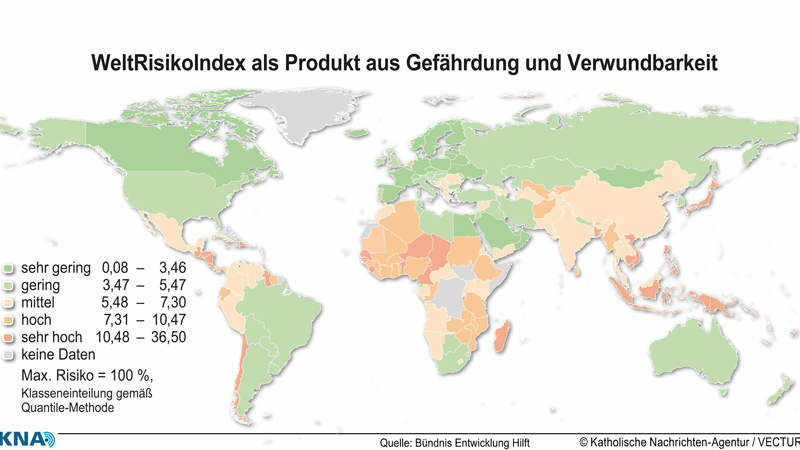

Warum gerade Entwicklungs- und Schwellenländer in besonderem Maße unter Umwelt- und Naturereignissen wie Erdbeben, Überschwemmungen oder Dürren zu leiden haben und was dagegen getan werden kann, ist ein zentrales Thema des WeltRisikoBerichts, der am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Die in diesem Jahr zum vierten Mal aufgelegte Studie wird herausgegeben vom Bündnis Entwicklung Hilft, dem unter anderem die beiden kirchlichen Hilfswerke Misereor und Brot für die Welt angehören, und dem Institut für Umwelt und menschliche Sicherheit der Universität der Vereinten Nationen (UNU-EHS) in Bonn.

Den Schwerpunkt haben die Autoren in diesem Jahr auf den „Risikoraum Stadt“ gelegt. Mit gutem Grund: Lebten im Jahr 1950 noch zwei von drei Menschen auf dem Land, wird sich dieses Verhältnis 2050, also hundert Jahre später, genau umgekehrt haben. Dann dürften Prognosen zufolge zwei Drittel der Erdbevölkerung in Städten ansässig sein. Das wäre im Vergleich zu heute ein Zuwachs von 2,5 Milliarden Menschen, wobei der größte Teil dieser Entwicklung in Afrika und Asien stattfindet.

Dieser Prozess an sich ist nicht Kern des Problems, betont Peter Mucke, Geschäftsführer vom Bündnis Entwicklung Hilft: „Entscheidend ist, wie die Urbanisierung verläuft.“ Sind Straßen und Wohnhäuser sicher gebaut, funktionieren Gesundheitswesen und Frühwarnsysteme, bieten Städte oftmals einen besseren Schutz etwa vor extremen Wetterereignissen als das Leben auf dem Land. Wenn aber das Wachstum nicht an ein Minimum an Aufschwung und einen halbwegs transparent arbeitenden Apparat in Politik und Verwaltung gekoppelt ist, werde es eng, ergänzt Mitautor Jörn Birkmann von der Bonner UN-Universität.

Genau darin liegt das Risiko für die Bewohner von Megacities wie Shanghai in China, Jakarta in Indonesien oder Rio de Janeiro in Brasilien. Gleiches gilt für die vielen kleineren, aber schnell wachsenden Städte in Afrika – oder die dicht besiedelten Regionen in den Flutgebieten Indiens und Pakistans. Viele Anwohner leben in unsicheren Verhältnissen. Und wenn dann noch Erdrutsche oder Dauerregen dazukommen, können auch im übertragenen Sinne alle Dämme brechen – besonders bei den Menschen, deren Heime in informellen Siedlungen wie Slums oder Favelas stehen.

Das hat sehr konkrete und langfristige Folgen, wie Jörn Birkmann im Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) erläutert. Viele Betroffene verlören nicht nur ihr komplettes Hab und Gut, „sondern haben auch keinen Zugang zu staatlichen Geldern für den Wiederaufbau.

Weil sie kein eigenes Land nachweisen können, auf dem der Wiederaufbau des Hauses durchgeführt werden kann.“ Der Geograf fordert daher, in der Entwicklungszusammenarbeit den Bereich der Städteplanung stärker in den Blick zu nehmen und das Thema auch auf internationaler Ebene besser zu etablieren.

Gelegenheit dazu bieten im kommenden Jahr unter anderem die Weltkonferenz zur Katastrophenvorsorge im japanischen Sendai oder der Weltklimagipfel in Paris. Auch Experten vor Ort drängen auf einen Kurswandel. „Was wir hier sehen, ist zwar eine Naturkatastrophe“, kommentiert Sunita Narayan, Leiterin des Zentrums für Wissenschaft und Umwelt in Neu Delhi gegenüber der Deutschen Welle die Flutkatastrophe in ihrem Heimatland und in Pakistan. „Aber eigentlich haben wir das Hochwasser durch unsere Einmischung in die Natur selbst herbeigerufen.“

Von Joachim Heinz