Sich die Hand reichen oder „Ich zuerst“?

Der Wunsch, in Frieden zu leben, dauerhaft Frieden zu haben, ist ein Menschheitstraum; alljährlich feiern wir unter dieser Überschrift das Weihnachtsfest. Dagegen droht unsere Welt sich am Beginn des 21. Jahrhunderts immer tiefer in gewaltsamen Konflikten zu verstricken.

Aktualisiert: 25.07.2022

Lesedauer:

Der Wunsch, in Frieden zu leben, dauerhaft Frieden zu haben, ist ein Menschheitstraum; alljährlich feiern wir unter dieser Überschrift das Weihnachtsfest. Dagegen droht unsere Welt sich am Beginn des 21. Jahrhunderts immer tiefer in gewaltsamen Konflikten zu verstricken.

Krieg in Syrien und der Ukraine, Flüchtlingsdramen in der halben Welt, ungezügelte Gewalt gegen die Schwächsten und Ärmsten in fragilen und zerfallenen Staaten, Drohgebaren der großen Mächte, atomare Aufrüstung und Rüstungsproliferation bis hin zur Zerstörung natürlicher Lebensgrundlagen, die vielen Menschen die Existenzgrundlagen entziehen und weitere Flucht und Gewalt hervorbringen.

Ist eine Welt vorstellbar, in der es keine Konflikte gibt, wo Konflikte zwischen Völkern und Staaten ohne Gewalt ausgetragen werden? Die Sehnsucht danach ist so alt wie die Menschheit. So verheißt der Prophet Jesaja angesichts eines heraufziehenden kriegerischen Unheils den Israeliten die endzeitliche Herrschaft Gottes als Herrschaft von Frieden, Gerechtigkeit und Sicherheit. Seine Prophetie gipfelt in der Zusage: „Man zieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, und übt nicht mehr für den Krieg.“ (Jes 2,4). In Tod und Auferstehung Jesu Christi werden diese Verheißungen angesichts des Handelns Gottes geglaubte Gewissheiten, die mit Jesus Christus angefangen haben. Daher setzt eine realistische christliche (Friedens-)Ethik auf die Glaubenszusage, dass das Reich Gottes als Friedensreich im Hier und Jetzt beginnt und rechnet angesichts der menschlichen Fehlbarkeit und Sündhaftigkeit zugleich mit der Gegenwart von Unfrieden, Ungerechtigkeit und Gefährdung der (menschlichen) Sicherheit.

Die politisch-ethische Herausforderung besteht dann angesichts der Realität unserer Welt, in der Menschen unter Krieg, Gewalt und Ungerechtigkeit leiden, zuerst einmal darin, die Hoffnung nicht zu verlieren: Die Aussage Jesu, „Ich bin bei Euch alle Tage bis ans Ende der Welt“, steht. Dieser Glaube gibt Mut zur Hoffnung wider alle Hoffnung und er gibt Kraft zum Handeln. Was ist nun zu tun?

Der Einsatz für eine friedlichere und gerechtere Welt muss auf verschiedenen Ebenen stattfinden: Das Handeln Einzelner gegenüber konkretem Leid ist genauso gefragt wie die Arbeit an politischen Strukturen, Institutionen und Mechanismen zur Überwindung von Unfriede, Gewalt und Ungerechtigkeit. Die Konzepte hierfür liegen auf der Hand, es mangelt an der Umsetzung. Zuerst ist jede(r) Einzelne an seinem/ihrem Platz gerufen, im anderen Menschen Christus zu sehen. Dort wo die (Menschen-)Würde und die (Menschen-)Rechte missachtet oder verletzt werden, sind wir zum Handeln gerufen. Als Bürger eines der reichsten Länder der Erde, das tief verzahnt ist in die globalisierten (nicht nur ökonomischen) Strukturen, tangieren z.B. unsere Kaufentscheidungen die Arbeits- und Lebensbedingungen von Menschen ökonomisch und/oder politisch abhängiger Länder. Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit sollte diese Verhältnisse aufdecken, publizieren und in der Erziehungs- und Bildungsarbeit wie auch dem politischen Lobbying thematisieren.

Da wir aber auch im Zusammenleben innerhalb eines Staates nicht ausschließlich auf die Tugendhaftigkeit der Bürger vertrauen, sondern auf funktionierende Regeln, die an Gerechtigkeit orientiert sind – das Recht – und auf funktionierende Institutionen, sollten wir es im Verhältnis der Völker und Staaten auch nicht anders halten. Hier stellt sich allerdings sowohl ein praktisches als auch ein systematisches Problem: Das Zueinander der Staaten auf der transnationalen Ebene ist aufgrund des Völkerrechts, bestehender Verträge, Regime und Institutionen heute zwar nicht völlig ungeregelt, aber es ist offenkundig auch kein Verhältnis, in dem Konflikte ohne Gewalt nach gerechtigkeitsbasierten Regeln ausgetragen werden – im Gegenteil! Das systematische Problem besteht darin, dass es Praktiker der Politik wie Theoretiker gibt, die bestreiten, dass ein solches Verhältnis zwischen Staaten überhaupt möglich ist oder sein sollte! Ihre Argumente reichen von der unaufgebbaren Souveränität (als Selbstbestimmung) der Staaten bis hin zum Gespenst eines Weltstaates. Die Friedenslehre der katholischen wie der evangelischen Kirche haben (z.B. in Pacem in Terris 1963) im 20. Jahrhundert im Kern eine Friedensethik entwickelt, die eine politische Friedensordnung zwischen Völkern und Staaten auf der Basis von Menschenrechten, dem Völkerrecht, funktionierenden internationalen Institutionen sowie einer effektiven internationalen Gerichtsbarkeit fordert. Die Entwicklung des Völkerrechts (internationalen Rechts) seit dem Ende des 19. Jahrhunderts und der internationalen Institutionen – erst Völkerbund, dann die Vereinten Nationen – sind von den Päpsten seit Leo XIII. und in vielen weiteren kirchlichen Dokumenten unterstützend und kritisch begleitet worden.

Warum unterstützt die katholische Kirche eine internationale Friedensordnung auf der Basis des internationalen Rechts und der Vereinten Nationen – und fordert zugleich eine Reform beider hin zu größerer Effektivität und Durchsetzungsfähigkeit? Ein Blick in die Enzyklika Pacem in Terris zeigt, dass die friedensethischen Positionen insbesondere päpstlicher Texte noch sehr vom Naturrechtsdenken und einem etatistischen Ansatz geprägt sind: Recht – auch das internationale – wird aus der Natur des Menschen begründet. Widerstrebende Interessen sollen mittels (staatlicher) Institutionen auf der Basis des Rechts auf das allgemeine Wohl hin geordnet werden. Diese Grundidee des „Friedens durch Recht“ innerhalb funktionierender Staaten überträgt Pacem in Terris (und alle weiteren päpstlichen Texte) auf die internationalen Verhältnisse und fordert in Analogie zur staatlichen Ordnung funktionierende internationale Institutionen und ein entsprechendes verbindliches internationales Recht mit Durchsetzungsgewalt einschließlich einer verpflichtenden Gerichtsbarkeit. Über die politisch-praktischen Schritte eines solchen Prozesses hüllt sich die kirchliche Friedenslehre meist in Schweigen. Auch wird eine in der Theorie der internationalen Beziehungen wie der praktischen Politik dominante Überlegung kaum zur Kenntnis genommen: durch Verträge Akteure aus Eigeninteresse freiwillig an regelkonformes Verhalten mit geringen bis fehlenden Sanktionsmöglichkeiten zu binden. Dabei wird auf Erfahrungen aus dem KSZE-Prozess rekurriert, der u.a. durch vertrauensbildende Maßnahmen in der Überwindung des Ost-West-Konflikts eine große Rolle gespielt hat.

Zu der „Frieden durch Recht“-Position ist gerade durch Impulse von Christen und aus den Kirchen das Thema Versöhnung hinzugetreten. Ohne eine Aufarbeitung auch weit zurückliegenden historischen Unrechts können Konflikte weiter schwelen und jederzeit wieder aufbrechen. Häufig werden individuelle und kollektive Versöhnung dabei nicht unterschieden, obwohl es sich um verschiedene Vorgänge handelt. Die Schwierigkeit kollektiver Versöhnung liegt im stellvertretenden Handeln: Es bittet ein Vertreter einer Gruppe/Gemeinschaft/Volk für Unrecht um Vergebung, das er selbst meist nicht zu verantworten hat. Seine Vergebungsbitte muss dann von der Gemeinschaft mitgetragen und nachvollzogen werden, um einen Prozess der Aussöhnung in Gang zu bringen. Während das erlittene Unrecht auf der Opferseite noch über Generationen sehr präsent ist, besteht auf der Täterseite deutlich früher eine Latenz, das Geschehen als überwunden zu betrachten („Es muss nun auch mal genug sein“). Außerdem verschwimmen z.B. in lang andauernden Bürgerkriegen die klaren Konturen zwischen Opfern und Tätern. Bei aller Schwierigkeit besteht jedoch Konsens darüber, dass es ohne „Heilung der Erinnerung“ keinen Frieden geben kann und Christen und Kirchen hier einen besonderen Auftrag haben.

Seit den 1990er Jahren werden vermehrt Anstrengungen unternommen, die gewaltsame Eskalation von Konflikten möglichst zu vermeiden oder nach dem Ende eines Gewaltkonfliktes das Wiederausbrechen zu verhindern. Dies hat bis hin zu dem Versuch des externen Staatsaufbaus (Peacebuilding / Statebuilding) z.B. in Bosnien geführt. Allerdings ist angesichts der Erfahrungen sowohl der Konfliktvermeidung wie der Konfliktnachsorge der letzten 20 Jahre eine große Ernüchterung eingekehrt: Kurzfristige Erfolge sind nicht zu erwarten, vielmehr bedarf die „Bearbeitung“ politisch-sozialer oder kultureller Grundkonflikte eines langen Atems. Als zentral haben sich Bildungsarbeit erwiesen wie eine an Gerechtigkeit orientierte, vom Prinzip „ownership“ geleitete Politik. Externe Akteure können Hebammendienste leisten – nicht mehr aber auch nicht weniger.

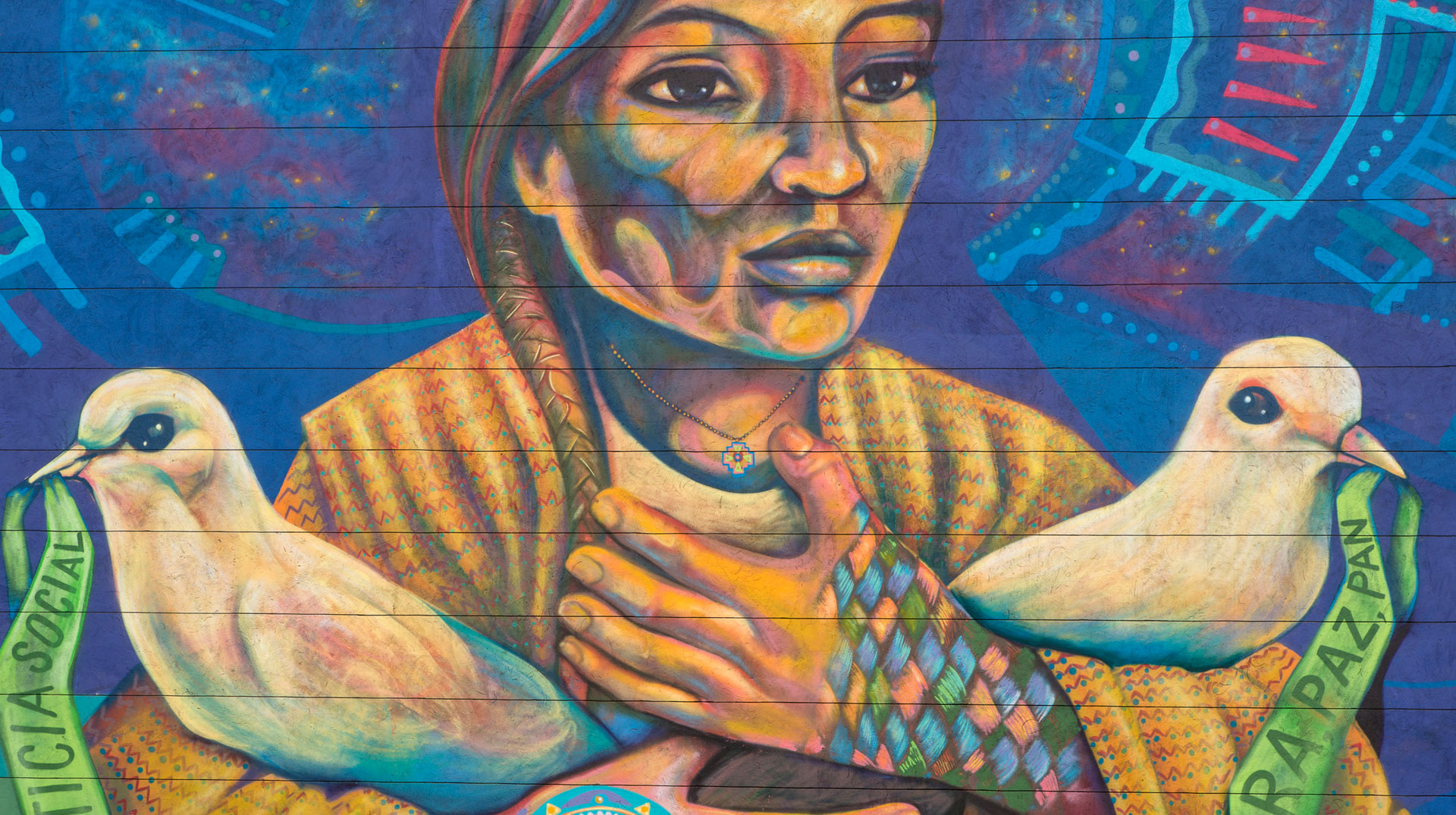

Zunehmend treten die Konfliktprävention und damit die Verknüpfung von Frieden und Gerechtigkeit in den Blick. Politische wie ökonomische Ungerechtigkeit innerhalb von Staaten wie in der internationalen Staatengemeinschaft sind Ursache von Konflikten: Menschen werden elementarste (Menschen-)Rechte vorenthalten, zu den bekannten Folgen wie Armut, Hunger und Verelendung tritt der Kampf um die verbliebenen Ressourcen, Flucht und Migration – eine Eskalationsspirale tritt in Gang. (Kirchliche) Entwicklungszusammenarbeit und Friedensethik verzahnen sich hier. Die Forderung nach Überwindung struktureller Ungerechtigkeit um der betroffenen Menschen willen steht zunehmend im Fokus auch friedensethischer Forderungen.

Am Ende stehen in der gegenwärtigen politischen Debatte zwei Prototypen einander gegenüber, die in unterschiedlichen Welt- und Menschenbildern verortet sind: Auf der einen Seite Papst Franziskus und alle diejenigen, die in jedem Menschen – gerade den Armen und Leidenden – den Bruder und die Schwester sehen und ihr/ihm die Hand reichen. Auf der anderen Seiten die Vertreter des „Ich zuerst“ mit ihrem (nationalen) Egoismus, rücksichtsloser Interessenpolitik, Handelsverträgen zum eigenen Vorteil, Grenzschließung etc. Im Kern geht es um die Frage, wer wir sind und wem was „gehört“: Verstehen wir uns als Geschöpfe des einen Gottes und als Glieder der einen Menschheitsfamilie oder als Teil einer privilegierten Partikulargemeinschaft, die das Recht des Stärkeren ausübt. Ist der Planet Erde als Teil der Schöpfung dem Menschengeschlecht anvertraut, um darauf zu leben – eine Leihgabe, oder „gehört“ das Territorium, auf dem sich ein Volk, eine Nation, ein Staat befindet, diesen und keinem anderen? Nimmt sich der Starke von den Ressourcen der Erde, was er will, die Übrigen müssen sehen, wo sie bleiben? Ist die internationale Anarchie der Normalzustand oder eine politisch-ethische Herausforderung, die es zu überwinden gilt?

Prof. Dr. Heinz-Gerhard Justenhoven ist Direktor des Instituts für Theologie und Frieden (ithf) in Hamburg. Er ist Mitglied der Deutschen Kommission „Justitia et Pax” sowie der Arbeitsgruppe „Politische und gesellschaftliche Grundfragen” des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK). Des weiteren ist gehört er zur katholischen Delegation für das theologische Gespräch zwischen der Deutschen Bischofskonferenz und dem Moskauer Patriarchat.