„Woche der Brüderlichkeit“ eröffnet

Mit einem Festakt im Kasseler Staatstheater ist am Sonntag die bundesweite „Woche der Brüderlichkeit“ eröffnet worden. Die vom Deutschen Koordinierungsrat der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit veranstaltete Woche steht unter dem Leitwort „Sachor (Gedenke): Der Zukunft ein Gedächtnis“. Sie richtet sich mit zahlreichen Veranstaltungen gegen weltanschaulichen Fanatismus und religiöse Intoleranz. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), der Aachener Bischof Heinrich Mussinghoff und andere Redner riefen unter anderem zu einer lebendigen Erinnerungskultur und zu mehr Zivilcourage auf, damit alle Menschen in Deutschland frei und ohne Angst leben könnten.

Aktualisiert: 11.07.2015

Lesedauer:

Mit einem Festakt im Kasseler Staatstheater ist am Sonntag die bundesweite „Woche der Brüderlichkeit“ eröffnet worden. Die vom Deutschen Koordinierungsrat der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit veranstaltete Woche steht unter dem Leitwort „Sachor (Gedenke): Der Zukunft ein Gedächtnis“. Sie richtet sich mit zahlreichen Veranstaltungen gegen weltanschaulichen Fanatismus und religiöse Intoleranz. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), der Aachener Bischof Heinrich Mussinghoff und andere Redner riefen unter anderem zu einer lebendigen Erinnerungskultur und zu mehr Zivilcourage auf, damit alle Menschen in Deutschland frei und ohne Angst leben könnten.

Der Vorsitzende der Unterkommission für die religiösen Beziehungen zum Judentum der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Heinrich Mussinghoff, forderte in seiner Festrede eine lebendige Erinnerungskultur. „Die Generation der Zeitzeugen der nationalsozialistischen Verfolgung stirbt. Die noch lebenden Zeugen sind hochbetagt und werden in einigen Jahren nicht mehr unter uns sein. Ihr Tod hat weitreichende Folgen für unsere Erinnerungskultur. Die Zeit des Nationalsozialismus und die Shoah werden nicht mehr Teil der Erinnerungen sein, die wir mit unseren Zeitgenossen teilen“, so Bischof Mussinghoff. Hier helfe der Verweis auf die jüdische Erinnerungskultur. Sie spreche von „Sachor – Gedenke“. Der Begriff sei ein Grundwort des jüdischen Selbstverständnisses von biblischen Zeiten bis in die Gegenwart, erklärte der Aachener Bischof.

Pflicht, die Erinnerung weiterzugeben

„Die Erinnerung an die Vergangenheit dient nicht historischen Zwecken, sondern der moralischen und religiösen Orientierung in der Gegenwart … Die Pflicht zu gedenken und zu bewahren, schließt die Pflicht zur Weitergabe der Erinnerung an die nächste Generation ein“, sagte Bischof Mussinghoff. Gleichzeitig verwies er auf das Christentum als eine Erinnerungsgemeinschaft, wenn Jesus beim letzten Abendmahl auffordere: „Tut dies zu meinem Gedächtnis!“

„Die Pflicht zu gedenken und zu bewahren, schließt die Pflicht zur Weitergabe der Erinnerung an die nächste Generation ein.“

Band der Solidarität

Bischof Mussinghoff betonte, dass das Gedenken der Shoah verpflichte, die Würde und die Rechte jedes Menschen zu achten. „Wenn die Shoah sich nicht wiederholen soll, ist es unsere vordringlichste Pflicht, dieses moralische Band der Solidarität immer stärker zu knüpfen und allen Versuchen, es zu beschädigen oder gar durchzureißen, mit Entschiedenheit und Konsequenz entgegenzutreten. Es bleibt unsere Aufgabe, im Anderen das Bild Gottes zu erkennen, auch wenn er eine andere Hautfarbe hat, einer anderen Kultur oder Religion angehört oder eine andere Lebensweise pflegt, und den gegenseitigen Respekt und das Verständnis zwischen den verschiedenen Gruppen in unserer Gesellschaft zu fördern. Nur dann wird das moralische Band der Solidarität auch in sozialen Krisen und Konflikten Bestand haben“, sagte Bischof Mussinghoff.

„Die Teilnahme an diesem Dialog und seine Förderung ist für mich mehr als eine religiöse und moralische Pflicht; sie ist vor allem eine persönliche Freude.“

Jüdisch-christlicher Dialog ist großes Hoffnungszeichen

„Dass das Verhältnis zwischen Juden und Christen heute trotz gelegentlicher Irritationen von Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist, hätte in den Jahren nach der Shoah wohl niemand vorausgesehen und wohl auch keiner für wahrscheinlich gehalten. Die Entwicklung des jüdisch-christlichen Dialogs gehört für mich zu den großen Hoffnungszeichen unserer Zeit. Die Teilnahme an diesem Dialog und seine Förderung ist für mich mehr als eine religiöse und moralische Pflicht; sie ist vor allem eine persönliche Freude.“

Verleihung der Buber-Rosenzweig-Medaille

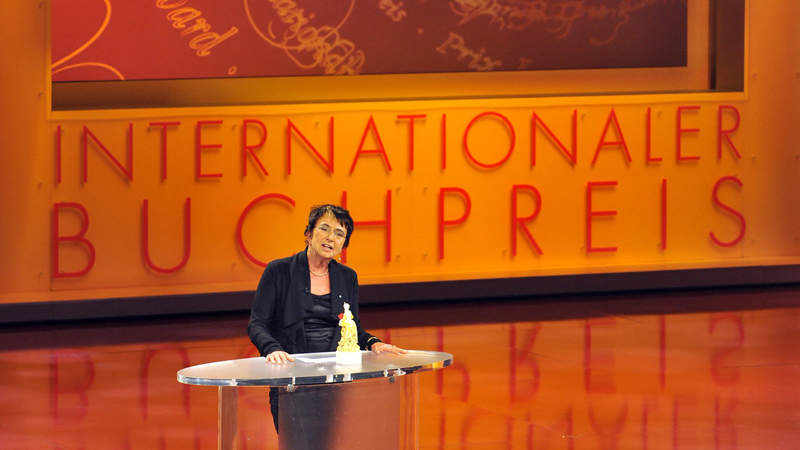

Im Rahmen der Eröffnungsfeier wurden dem Frankfurter Fritz Bauer Institut zur Erforschung der Geschichte und Wirkung des Holocaust und der Schriftstellerin und Übersetzerin Mirjam Pressler (72) die Buber-Rosenzweig-Medaille 2013 des Koordinierungsrates verliehen. Das Fritz Bauer Institut habe ein kritisches Geschichtsbewusstsein in die deutsche Gesellschaft hineingetragen, so der Rat. Immer wieder setze es sich für eine „differenzierte Gedächtniskultur“ ein.

Zur Begründung für die Vergabe der Medaille an Pressler hieß es, in ihren Büchern für Kinder und Erwachsene habe sie dem deutschen Publikum das jüdische Leben in der Zeit des Nationalsozialismus nahegebracht. Mit ihren Übersetzungen aus dem Hebräischen, Jiddischen und Niederländischen habe sie zudem geholfen, Fremdheiten abzubauen.

Die Auszeichnung, die der Koordinierungsrat seit 1968 vergibt, ist benannt nach den jüdischen Philosophen Martin Buber (1878–1965) und Franz Rosenzweig (1886–1929), der in Kassel geboren wurde und aufwuchs. Sie wird vergeben an Personen, Institutionen oder Initiativen für Verdienste um eine Verständigung zwischen Christen und Juden. (KNA/DBK)