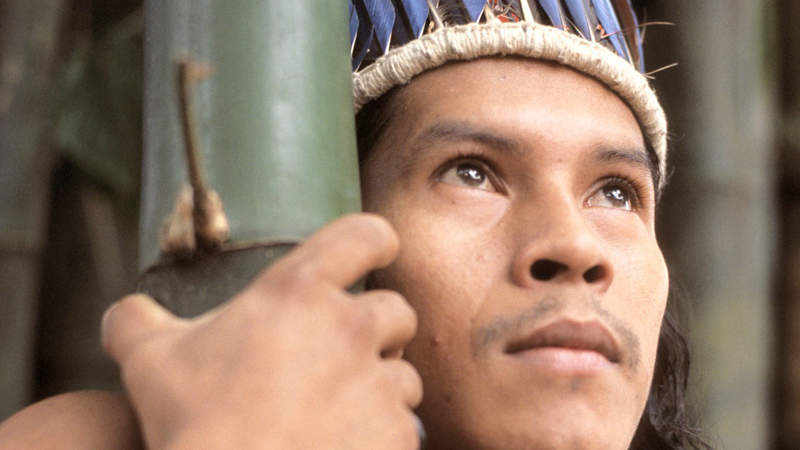

„Vom guten Geist verlassen?“

Der jüngste Mord an einer Anführerin des Guarani-Kaiowa-Volkes ist der vorläufige Höhepunkt der Gewalt gegen Brasiliens Ureinwohner. Sie stehen weiter auf verlorenem Posten. Unter der jetzt wiedergewählten Staatspräsidentin Dilma Rousseff war die Einrichtung von Schutzzonen zuletzt zum Erliegen gekommen. Eine Entscheidung des Obersten Gerichts könnte die Landzuteilung weiter erschweren.

Aktualisiert: 12.07.2015

Lesedauer:

Der jüngste Mord an einer Anführerin des Guarani-Kaiowa-Volkes ist der vorläufige Höhepunkt der Gewalt gegen Brasiliens Ureinwohner. Sie stehen weiter auf verlorenem Posten. Unter der jetzt wiedergewählten Staatspräsidentin Dilma Rousseff war die Einrichtung von Schutzzonen zuletzt zum Erliegen gekommen. Eine Entscheidung des Obersten Gerichts könnte die Landzuteilung weiter erschweren.

Vor wenigen Tagen fand die Polizei den leblosen Körper von Marinalva Manoel neben der Bundesstraße 163. Die 27-Jährige wurde mit 35 Messerstichen ermordet. Unter Verdacht der Angehörigen stehen örtliche Großgrundbesitzer. Das Drama dauert nun schon rund ein halbes Jahrhundert an.

Trauriger Spitzenreiter

Das Volk der Guarani-Kaiowa führt seit Jahren die vom katholischen Indianer-Missionsrat „Cimi“ veröffentlichten Gewaltstatistiken an. Von 2000 bis 2013 wurde im Durchschnitt alle zwölf Tage ein Angehöriger des Volkes ermordet, darunter 16 Anführer. Während die Gewalt zunimmt, warten die rund 50.000 Guarani-Kaiowa im Bundesstaat Mato Grosso do Sul weiter auf eine Anerkennung ihrer Lebensräume.

„Unser Volk erträgt die Untätigkeit der Regierung nicht mehr“, erklärte Anführer Eliseu Lopes im Oktober vor Vertretern der UN-Menschenrechtsbehörde UNHRC. Unter den in provisorischen Lagern lebenden Ureinwohnern ist die Zahl der Selbsttötungen sechsmal so hoch wie im landesweiten Durchschnitt. Die Regierung Rousseff habe in den vergangenen Jahren zwar „den Dialog zwischen den Beteiligten gesucht“, so Lopes. In der Praxis bedeute dies jedoch, dass Farmer weiter ungestört den Regenwald zerstören könnten.

„Unser Volk erträgt die Untätigkeit der Regierung nicht mehr.“

Noch im Oktober hatte die nun ermordete Marinalva Manoel in der Hauptstadt Brasilia beim Obersten Gericht vorgesprochen. Die Indigenen fordern die Aufhebung eines Urteils, das die geplante Einrichtung des Reservates Guyraroka aufhebt. Darin heißt es, die Indigenen hätten keinen Anspruch auf das Land, da sie zum Zeitpunkt der Verabschiedung der brasilianischen Verfassung 1988 nicht dort siedelten.

Umstrittenes Urteil

Die Verfassung garantiert den Ureinwohnern die Einrichtung von Schutzgebieten auf ihrem angestammten Siedlungsland. Bislang hatte die Indigenenbehörde Funai dazu anthropologische Studien durchgeführt. Würde stattdessen nun das Zeitfenster 1988 berücksichtigt, drohte das Ende vieler Schutzzonen. Bundesstaatsanwalt Rodrigo Janot plädiert ebenfalls für eine Aufhebung des umstrittenen Urteils. Das Gericht habe ausgeblendet, dass die Kaiowas zuvor gewaltsam von ihrem Land vertrieben worden seien.

Es sei absurd, dass die umstrittene Gerichtsentscheidung ausgerechnet wenige Wochen vor Veröffentlichung des Berichts der Wahrheitskommission gefällt wurde, sagt der Anthropologe Spensy Pimentel. Die Kommission, die Menschenrechtsvergehen in der Zeit von 1946 bis 1988 untersucht, legt im Dezember auch neue Erkenntnisse zur Vertreibung indigener Völker vor. „Die Zwangsumsiedlung der Guarani-Kaiowa war die offizielle Politik des brasilianischen Staates“, so Pimentel.

Während der Diktaturzeit (1964–1985) wurden ganze Völker in abgelegene Gebiete verfrachtet. Die durch die Verfassung von 1988 garantierte Rückgabe der Gebiete binnen fünf Jahren, also eigentlich bis 1993, war die Anerkennung dieses Unrechts. Doch die Rückgabe scheiterte oft am Widerstand von Farmern, die mächtige Verbündete im Kongress haben. Unter der Regierung Rousseff wurden seit 2011 lediglich elf Schutzgebiete mit einer Gesamtfläche von zwei Millionen Hektar eingerichtet. Unter Staatspräsident Fernando Henrique Cardoso war es zwischen 1995 und 1999 noch 15 Mal soviel Land.

Vor ihrer Wiederwahl Ende Oktober versprach Rousseff ein Veto gegen die geplante Verfassungsänderung 215. Diese will die Kompetenz zur Markierung der Schutzzonen von der Funai auf den Kongress übertragen. Zudem sagte Rousseff ein Mitspracherecht der Indigenen bei geplanten Infrastrukturprojekten zu. Doch viel dürften sich die Ureinwohner davon nicht versprechen – war es doch die Regierung Rousseff, die bislang über ihre Köpfe hinweg die Staudammprojekte im Amazonasgebiet kompromisslos weiterverfolgte.

Von Thomas Milz (KNA)