Ende der Sprachlosigkeit in Nicaragua

Erst gab es keinen Termin, dann ein Erdbeben, und schließlich mussten sich Nicaraguas Bischöfe untereinander einig werden, ob sie den lange erhofften Dialog mit Präsident Daniel Ortega dann auch tatsächlich angehen wollen. Sie wollen. Am Mittwoch geht die jahrelange Sprachlosigkeit zwischen nationaler Bischofskonferenz und dem Präsidenten zu Ende. Das Treffen wird in dem mittelamerikanischen Land mit großer Spannung erwartet.

Aktualisiert: 12.07.2015

Lesedauer:

Erst gab es keinen Termin, dann ein Erdbeben, und schließlich mussten sich Nicaraguas Bischöfe untereinander einig werden, ob sie den lange erhofften Dialog mit Präsident Daniel Ortega dann auch tatsächlich angehen wollen. Sie wollen. Am Mittwoch geht die jahrelange Sprachlosigkeit zwischen nationaler Bischofskonferenz und dem Präsidenten zu Ende. Das Treffen wird in dem mittelamerikanischen Land mit großer Spannung erwartet.

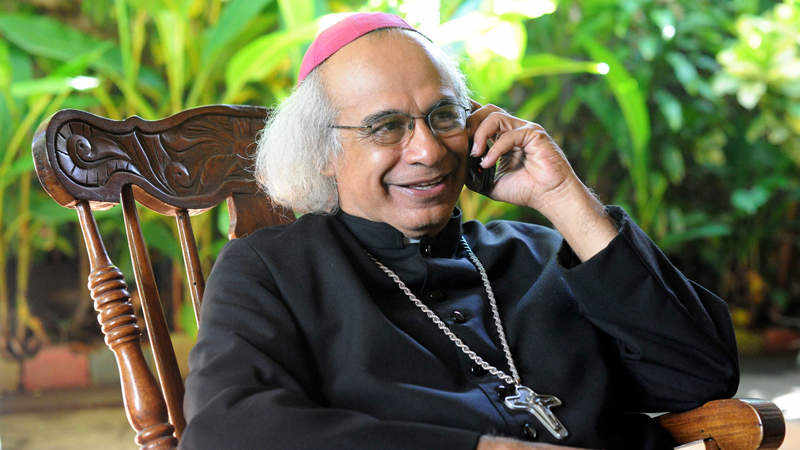

Managuas Weihbischof Silvio Baez, zugleich Generalsekretär der Nicaraguanischen Bischofskonferenz, warnte in seiner Sonntagspredigt jedoch vor übertriebenen Erwartungen: „Die Kirche ist nicht auf der Suche nach einem Pakt mit der Regierung“, zitierte die Tageszeitung „La Prensa“ Baez (Montag). Stattdessen geht es erst einmal darum, überhaupt eine Basis für neues Vertrauen und Respekt zu schaffen. Die jahrelange Eiszeit zwischen Kirche und Regierung endete vor ein paar Wochen, als Papst Franziskus Managuas Erzbischof Leopoldo Jose Brenes Solorzano in den Kardinalsstand berief und Präsident Daniel Ortega seinen Kritiker nach dessen Rückkehr aus dem Vatikan überraschend als Gratulant am Flughafen erwartete. Der Präsident stand bei den Bischöfen seit längerem in der Kritik, sich mit unlauteren Mitteln an der Macht zu halten.

Streit über Wahlergebnis

Der Kardinal beklagte damals, die vielen Einladungen, die die Bischöfe an Ortega geschickt hätten, seien alle unbeantwortet geblieben. Beide Seiten zeigten sich daraufhin gesprächsbereit. Doch es folgten zwei Rückschläge: Eine Erdbebenserie verhinderte das Treffen zu einem früheren Zeitpunkt. Zudem erwogen die nicaraguanischen Bischöfe eine Absage des Treffens, weil der umstrittene Präsident des Obersten Wahlrates, Roberto Rivas, im Amt bestätigt wurde. Rivas wird vorgeworfen, Wahlergebnisse zugunsten von Ortega manipuliert zu haben. Der Streit über das offensichtlich gefälschte Wahlergebnis der Kommunalwahl 2008 war die Ursache der Sprachlosigkeit und Spaltung zwischen der Kirche und der Regierung.

Ortega kommunizierte fortan nur noch mit Kardinal Miguel Obando Bravo, der sich für Ortegas Wahlkampf engagierte und den nationalen Verdienstorden erhielt. Am kritischen Rest der Ortskirche hatte Ortega kein Interesse mehr. Obendrein gewann Ortega die Präsidentschaftswahl 2011 unter der Aufsicht Rivas mit 62,16 Prozent so deutlich, wie es nicht einmal die optimistischsten Wahlumfragen vorausgesagt hatten. Damals gab es ebenfalls Zweifel, ob alles mit rechten Dingen zugegangen sei.

EU begrüßt Dialog

Anfang 2014 wurde auf Ortegas Veranlassung das Verbot der Wiederwahl, das zuvor am Parlament vorbei mit einem juristischen Kniff schon einmal ausgehebelt worden war, ganz aus der Verfassung getilgt . Wieder lief die Kritik der Ortskirche ins Leere. Angesichts der Bestätigung von Rivas im Amt mehrten sich die Zweifel, ob ein Dialog mit Ortega überhaupt Sinn habe. Bischof Juan Abelardo Mata bezeichnete die Ernennung von Funktionären als „eine Farce“. Seit Jahren würden dieselben Personen wichtige Posten im Staatsapparat besetzen. Unterdessen begrüßte die Europäische Union den geplanten Dialog zwischen Regierung und Kirche. Javier Sandomingo, EU-Botschafter für Panama, Nicaragua und Costa Rica, sagte vor internationalen Pressevertretern in der Hauptstadt Managua, der Dialog sei „wünschenswert“ und verdiene unterstützt zu werden.

Die Gespräche zwischen Regierung und Bischofskonferenz setzen indes einen Trend in Lateinamerika fort. In Mexiko, Venezuela, Argentinien und auch in Nicaragua ist eine zunehmende Politisierung der Ortskirchen zu erkennen. Mexikos Bischöfe wollten von Präsident Enrique Pena Nieto genaue Auskünfte über politische Reformen. In Argentinien kritisierte die Kirche die Korruption und die Gewalt in der Gesellschaft und sorgte damit für eine Diskussion mit Präsidentin Cristina Kirchner. In Venezuela versucht gar der Vatikan seinen Teil dazu beizutragen, die politische Krise als Vermittler zu lösen.

Von Tobias Käufer