„Das Radrennen wurde immer mehr zur Wallfahrt“

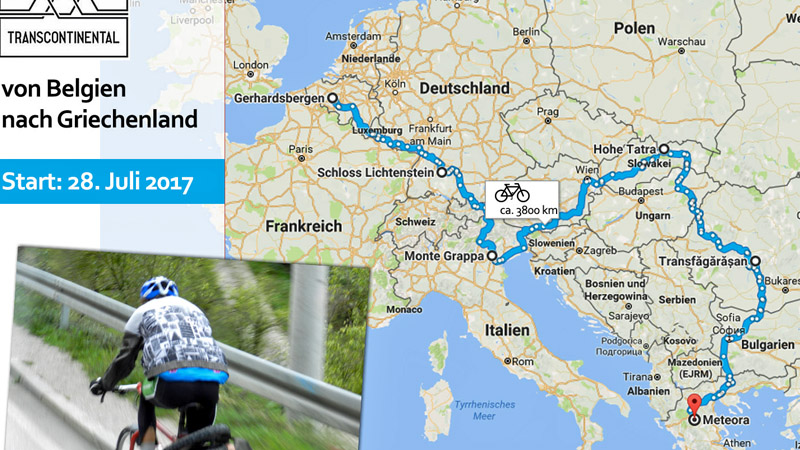

Renovabis ‐ Christoph Fuhrbach hat es geschafft. Der Ausdauersportler und Weltkirche-Referent im Bistum Speyer ist das wohl härteste Radrennen Europas, das Transcontinental Race von Belgien nach Griechenland, gefahren - das waren rund 4.000 Kilometer in nur 13 Tagen. Das Ganze hat er für einen guten Zweck gemacht: Im Renovabis-Trikot hat er Spenden für das Osteuropa-Hilfswerk gesammelt und Projekte besucht. Was er über Europa in diesen Tagen gelernt hat und welche spirituellen Erfahrungen er hatte, erzählt er uns im Interview.

Aktualisiert: 11.08.2017

Lesedauer:

Christoph Fuhrbach hat es geschafft. Der Ausdauersportler und Weltkirche-Referent im Bistum Speyer ist das wohl härteste Radrennen Europas, das Transcontinental Race von Belgien nach Griechenland, gefahren - das waren rund 4.000 Kilometer in nur 13 Tagen. Das Ganze hat er für einen guten Zweck gemacht: Im Renovabis-Trikot hat er Spenden für das Osteuropa-Hilfswerk gesammelt und Projekte besucht. Was er über Europa in diesen Tagen gelernt hat und welche spirituellen Erfahrungen er hatte, erzählt er uns im Interview.

Frage: Herr Fuhrbach, Sie haben das wohl härteste Radrennen Europas in nur zwei Wochen geschafft und haben den 23. Platz belegt. Wie fühlen Sie sich?

Fuhrbach: Gesundheitlich fühle ich mich super, mir geht’s richtig gut, ich habe keinerlei körperliche Beeinträchtigungen. Zwischendurch hatte ich mal Knieprobleme, die sich aber wieder gelegt haben. Ich fühle mich sogar eine Nacht nach meiner Ankunft wieder ausgeschlafen. Emotional muss ich das Ganze aber erst einmal verarbeiten, ich kann das im Moment schwer beschreiben. Es war ein komisches Gefühl, heute aufzustehen und nicht aufs Fahrrad zu steigen und weiterzufahren, sondern einfach hier zu bleiben und zu realisieren: Die Sache ist jetzt vorbei. Aber immer mehr von den Radfahrern kommen an und wir werden uns die nächsten Tage noch austauschen und morgen die Siegerehrung zusammen feiern. Das ist das ideale Forum, um das Ganze zu verarbeiten. Dann werde ich emotional auch schnell wieder das Gleichgewicht finden.

Frage: Welche Begegnungen hatten Sie mit den anderen Rennfahrern unterwegs?

Fuhrbach: Wir hatten bei dem Transcontinental Race keine feste Route, nur vier Kontrollpunkte. Wie wir dazwischen gefahren sind, war jeder Person selbst überlassen. Gerade im mitteleuropäischen Teil gibt es fast unendlich viele Möglichkeiten an Routen. Deshalb bin ich manchmal tagelang keinem einzigen der Radfahrer begegnet. Jeder hat auch zu einer anderen Zeit geschlafen. Jene, die ganz vorne fahren, versuchen so wenig wie möglich zu schlafen. Der Rennfahrer, der den zweiten Platz belegt hat, hat keine einzige Nacht im Hotel geschlafen, sondern immer draußen im Freien auf der Isomatte, in der Natur. Und pro Nacht hat er nur dreieinhalb bis vier Stunden geschlafen. Ich habe das dann gemütlicher angehen lassen und bin oft mal in Pensionen gegangen.

„Mit der Zeit wurde das Rennen immer mehr zur Pilger- und Wallfahrt, ab der Mitte gar zu Exerzitien.“

Frage: Sie hatten aber auch abenteuerliche Schlafplätze – zwischenzeitlich einen Straßengraben? Wie kam das?

Fuhrbach: Das war ein Notfall und wohl die einzige wirklich sehr unangenehme Situation. Es war schon kurz nach Mitternacht im Süden Rumäniens, ich fuhr auf einer Landstraße durch ein kleines Dorf. Auf einmal merkte ich, wie mir ein sehr harter Gegenstand voll an die Hüfte knallte und ich schrie vor Schreck und Schmerz auf. In diesem Moment hörte ich ein paar Jugendliche laut lachten und sah, dass sie von der anderen Straßenseite auf mich und mein Fahrrad Steine warfen. Das Hinterrad war demoliert, die Felge völlig verbogen und es war keine Luft mehr im Schlauch. Ich konnte nur noch ein, zwei Kilometer fahren, habe noch versucht, ein paar Autos anzuhalten, aber ohne Erfolg und dann habe ich entschieden, ein paar Stunden im Straßengraben zu schlafen, bis es wieder hell wird. Am nächsten Morgen hat mich dann der Bäcker der Region mit dem Auto mitgenommen, der hatte dann auch eine Zange dabei, mit der wir die Hinterradfelge wieder behelfsmäßig zurechtgebogen haben.

Frage: Das war also eine sehr unschöne Erfahrung, aber Sie hatten ja auch wieder Begegnungen mit sehr hilfsbereiten Menschen. Was haben Sie noch für Begegnungen mitgenommen?

Fuhrbach: Die Reise war sehr extrem, mit extremen Tiefpunkten und extremen Höhepunkten gerade auch bei Begegnungen mit Menschen. Den schlimmsten Tiefpunkt habe ich eben geschildert, der hat mich auch am meisten berührt. Da frage ich mich schon, was diese jungen Menschen erlebt haben müssen, um einfach so auf einen Wildfremden Steine zu schmeißen im Wissen, dass das auch gefährlich ist. Ich frage mich auch, was man da als Kirche tun kann, dass diesen Menschen geholfen wird, dass sie gar nicht erst so tief sinken. Ein Höhepunkt war wiederum meine WhatsApp-Gruppe, die mich unterwegs begleitet hat. Mit ungefähr vierzig Leuten hat sich eine ganz tolle Kommunikation ergeben über die sportlichen Aspekte, aber auch die spirituellen. Es waren auch einige Theologen dabei.

Frage: Das hat Ihnen also den Rückhalt und Kraft gegeben über die Fahrt hinweg.

Fuhrbach: Das hat mir sehr geholfen und mich weit darüber hinaus stark bewegt. Das ist nämlich das, was ich fürs Leben suche, nämlich die Dinge, die mir widerfahren, nicht einfach nur so hinzunehmen, sondern auch dahinter zu schauen und nach deren Sinn zu suchen. Als Theologen würden wir sagen: Was will Gott uns damit sagen?

Frage: Gott suchen und finden in allen Dingen?

Fuhrbach: Genau. Ich bin ja Leistungssportler und bin das Transcontinental Race in erster Linie als ein Radrennen angegangen. Aber mit der Zeit wurde das Rennen immer mehr zur Pilger- und Wallfahrt, ab der Mitte gar zu Exerzitien. Letztendlich glaube ich, dass ich ganz viele Gotteserfahrungen hatte – konkret in Begegnungen mit Menschen. Etwa der rumänische Bäcker, der mich eingesammelt hat und obwohl er seine Brote dringend an die Bäckereien verteilen musste, mich noch zum Mechaniker gefahren hat, damit ich mein Rad richten konnte. Obwohl wir uns kaum mit Worten austauschen konnten, gab es doch ein tiefes Verständnis untereinander. Er war schon weggefahren, stieg aber noch mal aus, um mir eines seiner Brote zu geben. Es war wie ein Symbol, dass er auch weiter bei mir ist und mich unterstützt. Ein Symbol des Brotteilens. Solche Momente haben das Sportliche immer weiter in den Hintergrund rücken lassen.

Frage: Sie sind ja auch für einen guten Zweck gefahren – mit dem Renovabis-Trikot und haben Spenden für Projekte des Osteuropa-Hilfswerks gesammelt. Wie waren die Besuche bei den einzelnen Projekten?

Fuhrbach: Ich habe als Weltkirche-Referent im Bistum Speyer vergangenes Jahr die Renovabis-Pfingstaktion in unserem Bistum begleitet. Zu diesem Anlass reisten wir mit einer Delegation nach Bosnien-Herzegowina und besuchten Renovabis-Projekte. Für das Radrennen ging ich dann erneut auf Renovabis zu, weil es mit seinem Schwerpunkt Osteuropa und seinem Eintreten für ein geeintes Europa in Ost und West sehr gut passte. Fünf Projekte, die an meiner Strecke lagen, konnte ich besuchen. Ich wollte an sich nur kurz bleiben, meist wurden aber doch ein bis drei Stunden daraus. Etwa bei einem Salesianerpater in Bratislawa, der den größten Verein für Jugendfußballer aufgebaut hat und dort Jugendarbeit betreibt. Oder ein Projekt in Mazedonien, was Kinder und Erwachsene mit Behinderung unterstützt.

„Insgesamt gibt es gerade auf dem Balkan die Hoffnung, dass die EU als Friedensprojekt alle umfasst, sie zu dieser Familie gehören und die Werte annehmen können.“

Frage: Zu Beginn des Rennens haben Sie gesagt, sie wollten mit ihrer Teilnahme daran auch für ein solidarischeres, gerechteres Europa werben. Wie ist ihr Eindruck von diesem Europa jetzt, da Sie den Kontinent einmal durchquert haben?

Fuhrbach: Im Gespräch mit dem Projektpartner von Renovabis in Mazedonien wurde deutlich, dass die EU für sein Land und den gesamten Balkan die einzige Perspektive ist. Es ist nicht in erster Linie das Geld, das ihnen fehlt, sondern sie brauchen Hilfe, die Demokratie und die entsprechenden Institutionen aufzubauen. Nur so könnte sich das Leben in Mazedonien und anderen Balkanstaaten wirklich verbessern. Insgesamt gibt es gerade auf dem Balkan die Hoffnung, dass die EU sie als Friedensprojekt alle umfasst, sie zu dieser Familie gehören und die Werte annehmen können. Natürlich gibt es in Bezug auf Migrationspolitik unterschiedliche, umstrittene Auffassungen. Aber die Renovabis-Partner sagen dann auch, Europa sei wie eine Familie: Auch dort gibt es Streit, aber man sollte ihn gemeinsam austragen und gute Kompromisse finden. Man sollte nicht nebeneinander her leben, ohne etwas voneinander zu wissen oder gar irgendwann gegeneinander agieren. Sie warnen auch: Wenn die Probleme bei ihnen irgendwann explodieren, hat das auch Konsequenzen für Westeuropa. Deshalb ist es wichtig für uns, mit diesen Ländern ins Gespräch zu kommen und auch Beitrittsverhandlungen zu führen. Vielleicht werden wir in Westeuropa dann auch ein wenig zurückschrauben müssen, damit es mehr Ausgleich gibt.

Frage: Nach diesen Erfahrungen – würden Sie das Rennen noch mal fahren? Mit dem 23. Platz sind sie ja zum Start berechtigt.

Fuhrbach: Wenn das Rennen so noch mal stattfindet und meine Familie grünes Licht gibt, vielleicht. Jetzt feiere ich aber erst mal mit den anderen Sportlern und fahre dann zu meiner Familie.

Das Interview führte Claudia Zeisel

Hier geht's zum Spendenbarometer

© weltkirche.katholisch.de